e Investigador do CLEPUL

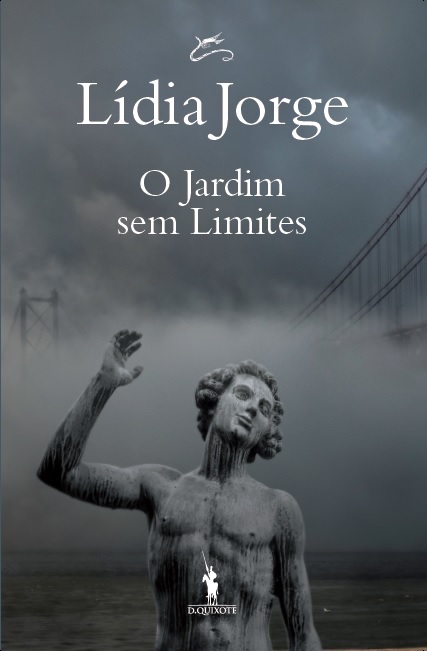

O Jardim sem Limites, de Lídia Jorge, conhece agora a 5.ª Edição, pelas Publicações Dom Quixote. Romance de matriz urbana, cuja acção parte de um caso real e decorre em espaços reconhecíveis de Lisboa, este romance, publicado pela primeira vez em 1995, consolidou a carreira da autora algarvia, representa um dos seus mais ambiciosos trabalhos e concedeu-lhe o Prémio Bordallo Pinheiro de Literatura da Casa da Imprensa.

O romance como corpo e casa

A narrativa é feita na primeira pessoa, como se percebe pela entrada de rompante no romance que inicia com “Ou por outras palavras” (p. 7), em que a narradora dá conta de como em Fevereiro de 1988 chega à casa da Arara onde passará a ocupar um quarto, pois sente, de forma premonitória (não sabe nem pretende explicar), que ali terá a reclusão e a privacidade necessárias para poder escrever. A narradora, de quem nunca se conhecerá o nome, tem uma intenção clara: “eu tinha um projecto mais amplo do que o meu próprio alcance, e caminhava na escrita com o passo bruto do cavalo.” (p. 8) Para tal, bastar-lhe-á uma tábua sobre duas mesas de cabeceira, onde instala a sua máquina de escrever, e “as teclas da Remington, repercutindo-se em duplo, transformavam as palavras que escrevia num ruído poderoso e triunfal.” (p. 7)

Não se sabe qual era o projecto inicial da narradora mas ao longo do romance parece claro que este se dissipa face à narrativa que se impõe dos projectos dos restantes hóspedes da Casa. É curiosa a relação que se estabelece entre a narradora e a sua máquina de escrever, pois dela nunca nada é dito, sendo que a sua existência na casa parece reduzida à Remington. Objecto esse que por vezes parece humanizado, como se se fundisse com o corpo da narradora que escreve incessantemente enquanto vai sendo visitada pelos vários ocupantes da Casa da Arara, rodeada do seu esquema de escrita, um desenho arborescente que cresce pelas paredes: “As teclas da Remington tinham-se tornado na Casa da Arara a sede da acção e do saber, como uma outra cabeça. Uma nova cabeça. Por vezes ela doía-me.” (p. 13)

A própria palavra corpo será aplicada múltiplas vezes no romance, o que se pode associar à reflexão metanarrativa de como se arquitecta a corporização do romance, como construção artística: “as teclas que soltavam imaginariamente o clap, clap escreviam as letras que compunham o corpo da ideia, de forma semelhante ao som” (p. 13). E é também no corpo de Leonardo – homem-estátua numa das principais praças lisboetas durante períodos cada vez mais longos, na tentativa de bater o recorde de imobilidade – que se pode ler a escrita de um sonho e de um projecto artístico, ao procurar a imobilidade.

Outro aspecto que se destaca na narrativa é esta recorrência. O performer recorre à música minimalista de Philip Glass para se deixar evadir, superando os limites do corpo e da consciência, da mesma forma que as suas performances são um acto repetitivo descrito com muito poucas modificações: “o performer pegava no espírito disperso em volta do seu corpo, preso ao mundo pelo limite dos sentidos, recolhendo-o a si como um lençol que se dobra, para em seguida o comprimir, de modo a formar um pequeno novelo colocado entre a língua e a testa.” (p. 37)

A própria narradora insiste no som recorrente do clap clap clap das teclas da máquina de escrever, cujo som chega a ser descrito e confundido com a música de Einstein on the beach: “comecei a ouvir um ruído semelhante ao que sempre havia dado suporte ao vapor das minhas mãos. O som aparecia no corredor como uma ondulação na mecânica significante da Remington – clap, clap, clap, clap…” (p. 19).

A esta ópera minimalista de Glass, com 4 horas de duração, subjaz, resumidamente, uma intenção de quebrar as convenções tradicionais, o que parece ser também uma intenção subliminar deste romance.

A narradora, na sua quase inexistência, assemelha-se a uma entidade que se limita a filtrar, como um “olho de vidro” (p. 172). Sobre ela saber-se-á muito pouco e a sua fala nunca é transcrita no corpo do romance. O leitor pode apenas presumir que ela se identifica em diversos aspectos com os outros membros da “geração rasca” retratada na narrativa. Advoga-se um princípio de isenção, “eu apenas me limitava a registar” (p. 173), como se o seu papel fosse apenas o de narrar, sem emitir opinião: “O meu papel era branco como o duma fina mortalha, não pesava, não ocupava espaço nas suas vidas, e eles sabiam-no.” (p. 170); “eu apenas queria ver. Não tinha de intervir.” (p. 342)

Mas nesse seu olho de vidro e nesse seu papel branco a própria narradora acusa uma sombra.

A Casa da Arara

A Casa da Arara assemelha-se a um palco em que diversas personagens entram e saem de cena, ou interagem em simultaneidade. Estas personagens são de uma forma geral jovens com cerca de 20 anos, oriundos de famílias com posses, que decidiram romper com o passado, isto é, com os seus progenitores, com a sua herança genética, e cultural (mas não com o legado financeiro), na busca do seu próprio sentido de vida. É curioso quando se alude na narrativa – num assomo intencional da voz narratorial – à palavra mãe, por intermédio de uma cena em que Falcão filma as vítimas do serial killer, com essa palavra escrita nas costas das mulheres mortas: “Afinal, muito mais gente, além deles, detestava essa palavra. Eles tinham rasgado esse mundo, abandonado essa prisão armadilhada pelo tempo, e por isso nem se lhe referiam.” (p. 185) Esta associação parece transmitir como é essencial a esta geração matar aquela que os precede, libertando-se dessa imagem e partir do zero… No caso de Leonardo, a arte estática é inclusivamente uma contestação ao modelo parental: “escolhi há muito tempo não querer nem deus e nem pai. Aliás, se quiseres saber, comecei a fazer performance estática exactamente contra meu pai, e depois, acabou por ser contra tudo para me fundir com o nada que é o tudo” (p. 220).

As artes em diálogo

No corpo de Leonardo pode-se ler uma linguagem artística. Ele é um “auto-escultor de si mesmo” (p. 78) e “a estátua do seu corpo não era um embuste, era uma apurada construção” (p. 41). Paradoxalmente, o seu trabalho como homem-estático, que exige a preparação de um atleta, tem mais de metafísico do que de físico. Leonardo procura o limite da imobilidade, algo que executa “só para se conhecer” (p. 334), que serve como meio de “se encontrar com o seu Eu espelhável pelo Universo” (p. 346), de modo a “se fundir com o nada que é tudo” (p. 232)”, “concentrado sobre si mesmo, como confluência do mundo” (p. 275). A imobilidade praticada por Leonardo pode ainda ser lida como o ilimite da vida, e da arte, como se pode confirmar na conversa que o poeta tem com o jovem, quando lhe afirma que “em arte, nunca se fez nada enquanto não se tentou o ilimite” (p. 330). Sendo esse ilimite o desfecho trágico da acção, perto do final do livro…

O próprio acto de escrita da narradora na sua Remington é elevado ao acto de criação divina: “Enfeitar desse modo as paredes em volta é como criar uma abóbada celeste. Como reproduzir, a modo do bicho-de-conta, a criação de um firmamento. Deleita a alma e entretém a vista, mais nada, absolutamente mais nada. De manhã uma pessoa acorda e entretém-se a olhar para a sua obra.” (p. 39)

Parece seguro afirmar que O Jardim sem Limites é uma das obras mais complexas da autora e assinalou então a sua maturidade literária, tendo demorado três anos a escrever, até ser publicada em 1995.

Neste jardim labiríntico pode-se aceder por diversas entradas, como é próprio da natureza de um bom romance. Compete ao leitor desmontar a narrativa, num processo de sentido inverso ao do autor que foi compondo a narrativa camada sobre camada.

O Jardim sem Limites é um ensaio sobre o fazer da arte, dispersando-se numa multiplicidade de escritas do real, como o cinema, a fotografia, a pintura, a música. A arte é tomada na sua capacidade de representação do real mas numa linguagem cifrada, que nem sempre tem de coincidir com o verdadeiro, procurando antes o ilimite, superando o verosímil e transfigurando a realidade envolvente.

A temática do trabalho implícito à construção de uma obra literária, como um bolo que se reveste de camada após camada, recuperada ao som do martelar monótono e palpitante das teclas, lembra o minimalismo da composição de Philip Glass, Einstein on the beach, e serve de banda sonora à personagem-narradora. Uma leitura que deve ser feita em diversas vagas, como ondas a rebentar numa praia, revolteando o areal, enquanto escavam e simultaneamente depositam mais areia, como uma história desvelada a cada nova leitura e reciprocamente coberta de novo significado.