doutorado em Literatura na UAlg

e Investigador

do CLEPUL

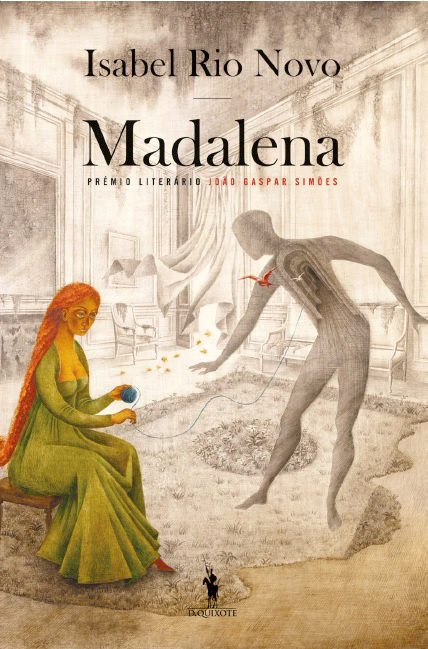

Madalena, de Isabel Rio Novo, autora publicada pela Dom Quixote, venceu o Prémio Literário João Gaspar Simões 2016 com este novo romance, confirmando-se como uma das grandes vozes da ficção portuguesa contemporânea.

Enquanto se submete a tratamentos para um tumor, uma jovem professora formada em História, que sempre gostou de romances, torna-se mais predisposta a olhar para o passado. Quando a narradora observa o armário livreiro em carvalho que tem em casa, mandado fazer pelo bisavô – onde estão reunidas as fotografias, a quase centena de cartas e os velhos livros da família – tudo isso lhe cai literalmente em cima do seio esquerdo, justamente onde se localiza o tumor maior. E é a explorar esses papéis, retratos e cartas que a narradora ocupa os longos dias que lhe restam de ânimo, quando o tumor não a ocupa em absoluto, reconstruindo a história de Álvaro Amândio, o bisavô culto e ensimesmado, e sobretudo de Madalena Brízida, a bisavó sedutora, enigmática e talvez cruel.

Madalena surge como uma segunda personagem do romance, também ela tocada pela doença, como se torna claro no final. Há inclusive momentos em que surge como um desdobramento da narradora, como quando esta imagina ver o reflexo da antepassada no espelho do armário. Esse confronto com um reflexo que não é o seu, mas o de Madalena, acontece ainda uma segunda vez, justamente perto do fim do livro.

De forma subtil e subliminar, esta é também uma narrativa sobre os mortos que nos sobrevivem sempre, cujo legado genético inclusivamente muitas vezes vive em nós, gerações depois…

Isabel Rio Novo, doutorada em Literatura Comparada, nascida no Porto, leciona Escrita Criativa e outras disciplinas, como História de Arte, no âmbito da arte, da literatura, do cinema. Foi finalista do Prémio Leya por dois anos consecutivos, em 2016 com o Rio do Esquecimento, e em 2017. Está agora a trabalhar numa nova biografia (depois da de Agustina), dedicada a Camões.

P – Depois de A Febre das Almas Sensíveis, onde abordava a tuberculose, este romance volta à temática da doença. A realidade agora retratada é a de uma jovem com cancro da mama. Há traços que se impõem enquanto autobiográficos, como o facto de a narradora, sem nome, ser professora de História. Esta aparente (in)dissociação serve para confundir o leitor?

R – Indissociação será uma palavra um tanto forte, que não se aplica neste caso, nem sequer no caso do romance anterior, no qual a Autora personagem, interagindo, por exemplo, com Gustave Caillebotte, não pode obviamente corresponder à minha pessoa real. Aqui ainda menos, embora algumas experiências da vida da narradora protagonista sejam parecidas com algumas que tive (e outras tantas não). Não desejo confundir o leitor, quando muito, jogar com ele, o que é diferente e é também um dos desafios de sempre da literatura.

P – Parece haver uma novidade neste livro. Um humor mais ácido… Surge como defesa? Como um olhar desenganado e cínico sobre o mundo?

R – Não creio que os meus romances anteriores sejam destituídos de humor, quase sempre um humor fino, algumas vezes negro, mas posso estar enganada. É verdade que aqui o humor ácido e as tiradas certeiras surgem como um mecanismo de defesa da protagonista. O desafio, aliás, foi criar uma personagem que não fosse naturalmente ou obviamente simpática, mas que, mesmo assim, contra vontade dele às vezes, levasse o leitor a identificar-se com ela e a estabelecer com ela uma relação de empatia. Por isso ao humor ácido junta-se muitas vezes uma certa ternura, que espreita inesperadamente do canto mais insuspeito. Em todo o caso, o humor salva-nos sempre, sobretudo o que direcionamos a nós próprios.

“O final estava na minha mente desde o início do romance”

P – Mais perto do livro assume-se uma natureza mais metanarrativa. Reside aí talvez um dos momentos mais emblemáticos do romance: «tudo isto deve ser um mecanismo de defesa, preparar-me para o fim, como quem termina um romance, sentindo que algo de definitivo se instaura e pode permanecer» (p. 188). Inclusivamente, logo depois, a narradora assume: «Invento histórias encorajadoras que acabam bem» (p. 189). Este final romanesco tem em mente um leitor mais atreito a finais menos felizes?

R – O final estava na minha mente desde o início do romance, como acontece em todos os meus livros, e isto mesmo desde a primeira versão (sendo que nunca nenhum romance meu conheceu tantas versões como Madalena). Nunca me ocorreu outro e não o escolhi pensando nesta ou naquela leitura. O final é o que é, ou o que eu achei que tinha de ser.

P – Quando a narradora nos fala do armário livreiro em carvalho, mandado fazer pelo bisavô, onde estão reunidas as memórias dos seus bisavós, tudo lhe cai literalmente em cima. Em A Febre das Almas Sensíveis a narrativa de reconstrução parece ser escrita a partir das ruínas revisitadas de sanatórios. Já na escrita da biografia de Agustina fez questão de visitar e perambular pelos espaços por onde a autora se movera… Podemos assumir que, nestas viagens no tempo e na escrita, o método da Isabel, autora, é físico, quase como o de uma arqueóloga a escavar?

R – Muito físico. Não só no que toca à visita aos sítios, onde há sempre alguma atmosfera que me estimula a escrita e me desperta sentidos, mas também no que diz respeito ao gosto por todos esses vestígios do passado: os retratos, as cartas, os objetos… Ainda que depois, no romance, todos eles, sítios, registos, surjam transfigurados pela imaginação. Das poucas coisas realmente verdadeiras neste romance, verdadeiras nesse sentido de resgatadas à realidade do passado, o armário livreiro em carvalho. Está na minha sala, cheio de álbuns, cartas antigas, papéis, meus e do Paulo [Paulo M. Morais, marido, escritor].

P – Ainda acerca do resgate do passado como busca de um sentido num caminho futuro. Acresce que a história dos bisavós da narradora define-se no livro como «uma verdadeira fuga, real, imediata» (p. 146). Mas é também pela história de Madalena que a identidade da protagonista-narradora se define…

R – Sim, nós achamos sempre que somos únicos, e somos, mas também é verdade que somos mais um indivíduo entre milhares de milhões de indivíduos, todos com sentimentos, medos, frustrações, aspirações… Quis que este romance fosse também uma história sobre o modo como construímos a nossa identidade, sobre a parte que os nossos antepassados (não gosto especialmente da palavra, mas é útil para nos referirmos aos que vêm antes de nós) detêm na construção dessa nossa identidade, sobre a dificuldade em alcançar a verdade sobre qualquer existência humana.

P – Podemos ver a narradora e Madalena (e a Autora) como um desdobramento da mesma personagem? Algo assim já acontecia em Rua de Paris em Dia de Chuva (2020), nomeadamente na alternância entre as memórias (re)criadas da personagem e as memórias (re)criadas da Autora.

R – A narradora e a bisavó Madalena Brízida são duas faces de um espelho, de certo modo, ainda que aparentemente muito diferentes. Mas o autor e a sua personagem estão sempre implicados nessa relação dupla e recíproca, não é? Nessa medida, Rua de Paris em dia de chuva só expunha de uma forma mais ostensiva, digamos assim, o que vem acontecendo na ficção desde há milhares de anos.

P – Esta é também uma narrativa sobre os mortos que nos sobrevivem sempre, cujos genes transportamos para as futuras gerações…

R – É verdade, como aliás sugerem as epígrafes do romance. Tanto do que somos e do que acreditamos em nós ser só nosso, único, sabemos lá ao certo donde vem? A minha filha mais nova, que não tem sequer memórias da minha avó materna, espirra exatamente como a minha avó fazia, com o mesmo timbre, a mesma cadência, a mesma garra… Comovo-me sempre um bocadinho quando a ouço, ao fundo da casa, e murmuro para dentro de mim: «Olá, Bó.»

“Gosto de pensar nos meus livros como irmãos entre si”

P – Este livro ganhou o Prémio Literário João Gaspar Simões na edição de 2016. Tratar-se-á, portanto, de uma obra anteriormente enviada a concurso, que apenas agora foi dada a publicação… Em termos de continuidade lógica da sua obra narrativa faz sentido aproximá-lo do seu segundo livro, A Febre das Almas Sensíveis… Em que o momento o devemos enquadrar?

R – No momento que é seu: este, agora, depois dos três anteriores. O meu processo de escrita é sempre demorado. No caso de Rua de Paris em dia de chuva, por exemplo, decorreram dez anos entre a vaga ideia de um romance sobre o pintor Gustave Caillebotte e a publicação do livro. Madalena não demorou mais; a diferença é que houve uma primeira versão logo em 2012, 2013, a que se seguiram várias outras, entre as quais a do ano da premiação. Mas essa ainda não era a versão que me satisfazia. Demorei mais alguns anos, quase o pus de parte; devo muito ao Paulo o não ter desistido dele.

P – Este livro encerra ainda, em dois momentos, um piscar de olho ao leitor mais atento, quando invoca o título desse seu outro livro, e depois quando se invoca uma das obras de arte mais amadas pela narradora, o quadro de Gustave Caillebotte, Rua de Paris em Dia de Chuva.

R – Em todos os meus romances há remissões para os anteriores, umas vezes mais evidentes, outras, mais subtis. Tem a ver com essas piscadelas de olho (mais uma forma de humor) que eu gosto de deixar aos leitores que leem mais do que um livro meu, mas também com o desejo de criar entre os meus romances um certo ar de família. Gosto de pensar nos meus livros como irmãos entre si: olhamos para eles, não dizemos que são gémeos uns dos outros certamente, mas lá estão as parecenças…

P – Está agora a trabalhar numa nova biografia que, imagina-se, deve ser uma empreitada de grande responsabilidade.

R – Até dá medo de escrever o nome do biografado, não é? Camilo dizia qualquer coisa como: estamos tão habituados a encarar Camões à luz triste e crepuscular das lendas do poeta injustiçado ou então sob os coloridos fortes da epopeia que mal o podemos olhar a uma grande luz natural. Mas que tentação tentar encontrar essa luz…