Esta é a história da AK 2008, a missão de setembro de 2020 do navio de salvamento e resgate civil Alan Kurdi, da organização não governamental Sea Eye. O Expresso esteve 36 dias a bordo. Foram tiradas do mar 133 pessoas. “Nenhum conflito político deve sobrepor-se ao resgate de pessoas”.

REPORTAGEM MARTA GONÇALVES MARÇO 2021

I – Três resgates num dia

Não há gritos.

Ou atropelos.

Um por um sobem.

Assim que os pés descalços pousam na madeira do convés algo se transforma. A confusão dos segundos anteriores desaparece, tudo se agiliza e uma quase natural organização aparece. Entrar, desapertar o colete salva-vidas, tirá-lo, lançá-lo para o amontoado que nasce ali ao lado. Ajeitar as roupas ensopadas em água que se colam ao corpo, consertar o lenço que escorregou da cabeça, as calças que subiram e ficaram arregaçadas pelo joelho no meio do caos que é salvar a vida. O silêncio só é interrompido pela voz de cada um deles quando respondem às perguntas “como te chamas?” ou “que idade tens?” ou “de onde vens?”. Ainda não pedem nada, seguem instruções: são identificados, dão-lhes uma máscara, fazem-lhes uma verificação de segurança. Mulheres e crianças para a esquerda. Esperam. Homens sobem as escadas e vão para a direita. Esperam também. Por agora ficam todos separados. É sábado, 19 de setembro de 2020.

Há calma.

Um por um sentam-se no chão.

No final do dia o um por um haveria de se transformar em cento e trinta e três pessoas.

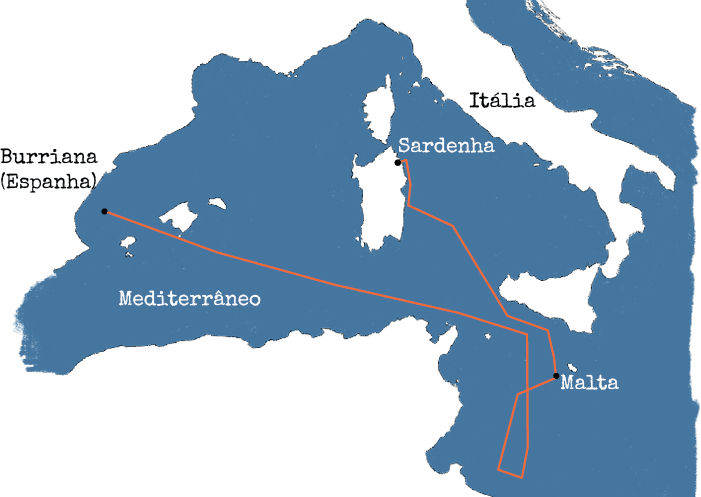

De Burriana até à zona de resgate Líbia são perto de cinco dias de navegação

Os braços de Ben Muenz, médico voluntário, fraquejam com o peso inesperado do colete salva-vidas que lhe passam para as mãos. “Era mais pesado do que qualquer outro que peguei. E quando olhei lá para dentro…” E quando Ben olha vê Ventri. Aos 14 meses é demasiado pequena até para os coletes mais pequenos que a tripulação do Alan Kurdi tem a bordo. Uma mulher tira-lhe a bebé dos braços. É a mãe. Blossom Glemet, 27 anos. Não sorri, não chora, não nada. Sabe exatamente o que tem de fazer: subir e pegar na filha. O marido, Ose, ainda está no mar. Virá depois com todos os outros homens.

É assim que se faz: primeiro as crianças, depois as mulheres e no fim os homens.

O momento do resgate é metódico e pragmático, a receção a bordo também – não é esse o tempo para a emoção: “Olá, bem-vindo a bordo do Alan Kurdi, como está?”. É sempre esta a primeira frase. Depois continua como uma linha de montagem. Às perguntas de quem chega, a resposta é quase sempre a mesma: “Não, agora não. Mais daqui a pouco”. Até porque as questões se repetem. Pedem água ou qualquer coisa para comer. Querem uma casa de banho que lhes devolva a dignidade de fazer em privado aquilo que nas últimas horas sabe-se lá como fizeram em mar alto com dezenas de pessoas à volta.

Têm de esperar. Esperam. Nem água nem comida são prioridades agora.

A emoção chegará depois.

Estamos algures no meio do Mediterrâneo, em águas internacionais. De um lado está a Líbia, do outro Itália. Esta é a missão AK-2008 do Alan Kurdi, o navio de salvamento e resgate da organização não-governamental alemã Sea Eye. Estamos sozinhos no mar. O Open Arms, um outro navio de resgate de uma ONG espanhola, está cheio e à espera de autorização para desembarcar. Todos os outros estão arrestados pelas autoridades em diferentes portos europeus.

O Alan Kurdi partiu de Burriana, no sul de Espanha, até à SAR da Líbia

São mais de dois milhões e meio de quilómetros quadrados de mar (25 vezes maior que Portugal) do azul mais azul possível. E todos os dias há dezenas de pessoas que tentam atravessar o Mediterrâneo em embarcações que não têm as mínimas condições de segurança. De Zuwarah, no norte da Líbia, até à ilha italiana de Lampedusa, o primeiro pedaço de terra europeu que encontram, são quase 300 quilómetros em linha reta (um Porto-Lisboa).

Nada se vê além de água. O céu está limpo, o mar calmo. Calor, mas não muito. É quase hora de almoço e na cabine do capitão um entra-e-sai de pessoas denuncia que algo está a acontecer. “Mas é um?”, alguém pergunta. “Não sei bem”, responde uma outra voz. “No radar não me aparece nada identificado. Pode ser um,” diz o capitão Joachim Ebeling.

Os andares apressados e as vozes que se atropelam para falar começam quando Eloy Glosz, um dos marinheiros, viu algo ao longe. Um pontinho escuro a bombordo na linha do horizonte. Traduzindo: há algo estranho lá ao fundo, à esquerda do Alan Kurdi.

“É, são pessoas…” Stefan, o chefe de missão, deixa a cabine com a frase a meio. “Vou avisar.” E já só a termina enquanto dá o alerta.

A campainha toca e cada um sabe o que tem de fazer. São pessoas mesmo ali no mar, estão numa espécie de lancha de borracha: nas laterais dessa embarcação há dezenas de homens que se equilibram sentados em fila com uma das pernas de fora e o pé a tocar na água. Algumas mulheres. E assim que a tripulação lhes pede que esperem e que mantenham a calma, meia dúzia de cabeças mais pequeninas aparecem a espreitar. “Ai, tantas crianças”, suspira um dos voluntários.

Gritam. Querem ser vistos. Rezam. Estão aliviados. Cantam. Conseguiram. Foram resgatados.

Fatim Sarkou entra no Alan Kurdi, queixa-se da mão, mostra-a. Tem um golpe profundo e tenta explicar em inglês que a dor lhe apanha todo o braço até ao ombro. A ferida parece estar infetada. Nos dias seguintes viríamos a saber que quem a pôs no barco a empurrou, ela tropeçou e caiu. Espetou a mão num pedaço de madeira.

Tem 29 anos e fugiu do Burkina Faso, na África Ocidental. É a segunda vez que tenta atravessar o Mediterrâneo. Da primeira, ainda perto da costa Líbia, o barco virou-se e quase 100 pessoas caíram ao mar. Ela esteve mais de duas horas dentro de água. Foi uma das poucas pessoas que sobreviveram. “Na altura emprestei o meu telemóvel a uns rapazes mais novos para mandarem mensagens às famílias a avisar que tinham conseguido pagar e iam fazer a travessia. Muitos deles morreram e ainda hoje continuo a receber contactos dos familiares deles a perguntar se estão bem.”

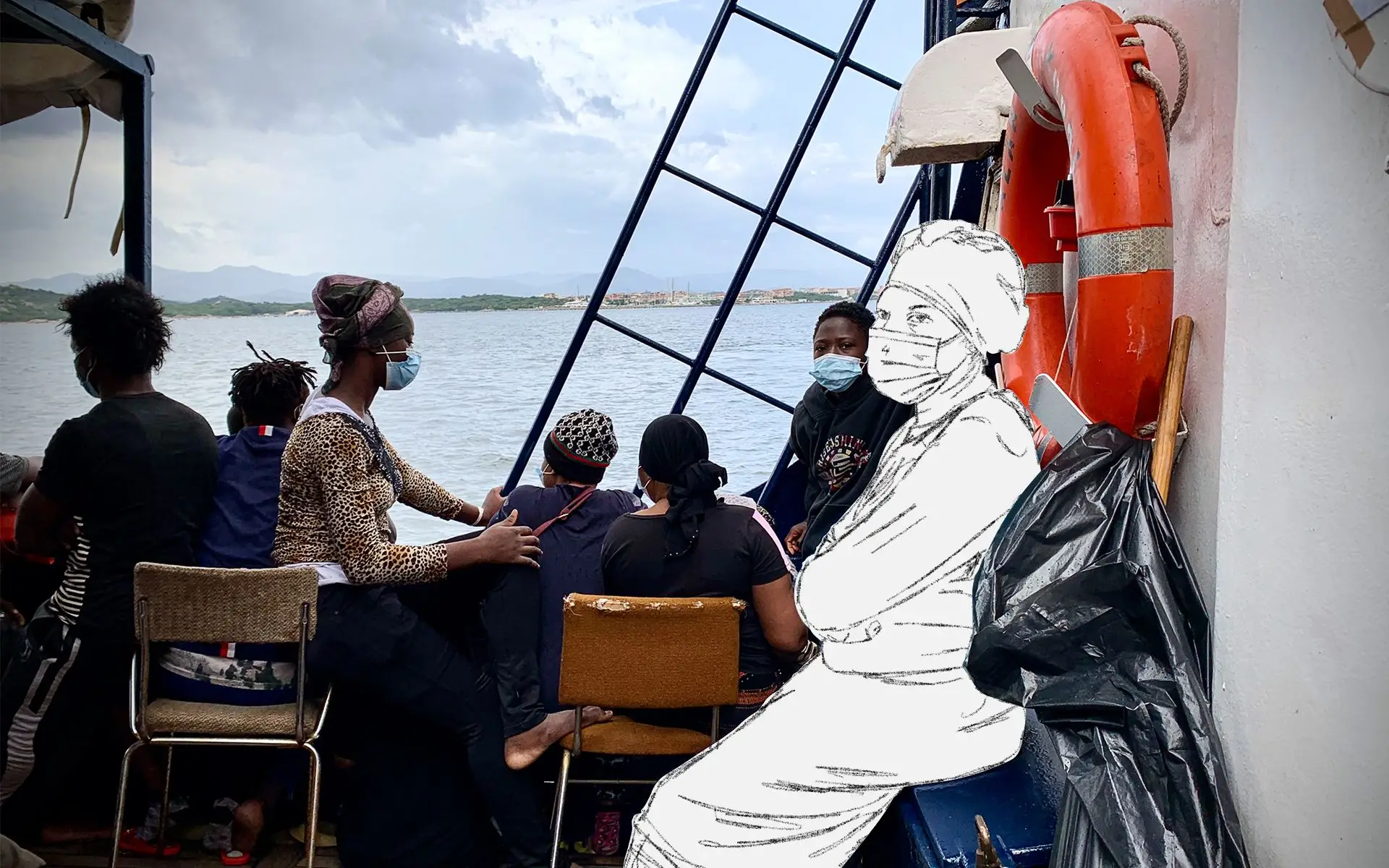

A seu lado, sentada num dos bancos corridos no convés do navio, está uma mulher grávida de cinco meses. Está muito fraca e desidratada. As forças faltam-lhe e desmaia. A equipa médica acode de imediato, levam-na para dentro do “hospital” – uma pequena sala do navio que foi reconstruída para ter todo o equipamento necessário para prestar cuidados básicos de saúde. É a situação mais frágil. “Felizmente descansa, água e comida resolvem o problema”, explica mais tarde o médico.

À medida que a tripulação organiza a bordo as primeiras mulheres e crianças resgatadas, os barcos de apoio não param de ir e vir para tirar mais gente do mar. Vão, transferem dez pessoas para o barco de apoio, deixam-nas no Alan Kurdi, voltam. Trazem mais dez. E depois mais dez. Noventa no total deste resgate.

“Outro? Há mais outro?” Em tom de sussurro, o rumor corre entre a tripulação enquanto ainda há tanto por fazer. “Temos de nos despachar.” São mais 24 pessoas num outro barco, este de madeira azul. Aproxima-se um segundo resgate sem o primeiro ainda ter acabado. Mais sussurros: “A guarda costeira líbia está a caminho”. Não chegaria a tempo. E cada um daqueles 24 homens, maioritariamente egípcios, subiriam a bordo do Alan Kurdi poucos minutos depois.

“Teria sido uma história completamente diferente se os líbios tivessem chegado uns minutos mais cedo, se se tivessem aproximado e tentado interferir no resgate. Felizmente atrasaram-se”, diz Jonas Luedtke, voluntário no Alan Kurdi e uma das pessoas nos barcos de apoio. “A tristeza e a felicidade andaram tão próximas.” A tristeza é aquele outro navio que surgiu no horizonte com a bandeira líbia içada. “É a guarda costeira”, anuncia um dos tripulantes do Alan Kurdi. O convés daquela embarcação líbia está cheio de homens e mulheres sentados no chão. Foram levados de regresso à Líbia. Assistimos a um pushback (quando as pessoas são apanhadas nas travessias e reenviadas de forma ilegal para os países de onde partiram – todas as pessoas resgatadas no mar têm direito a um porto seguro, algo que a Líbia não é, de acordo com as autoridades internacionais).

O primeiro barco trazia 90 crianças, mulheres e homens. O segundo (aqui na foto) trazia 24 homens. Tiveram de ser retirados à pressa, aproximava-se um navio da Guarda Costeira Líbia FOTO JORIS GRAHL

Os 24 homens do barco de madeira azul também estariam naquela embarcação líbia se o Alan Kurdi não tivesse chegado primeiro. A bordo, silêncio total. Todos os olhos estão virados para a guarda costeira. “Eles não nos apanham, pois não?”, pergunta um dos rapazes resgatados. Não, agora estão em segurança.

É tempo de parar.

Afinal não.

“Recebemos um e-mail”, anuncia o chefe de missão. A tripulação entra na sala comum, senta-se. Ninguém almoçou e a tarde já vai longa. Ninguém sente a fome. Só cansaço. “Indicaram-nos a localização de um barco com 19 pessoas e vamos para lá. Devemos chegar ao começo da noite.” Ir é sempre a opção mas nem sempre significa resgatar. Quando o alerta chega ao Alan Kurdi através da AlarmPhone (uma outra ONG que recebe pedidos de ajuda de barcos em dificuldades) passaram algumas horas e a localização das 19 pessoas pode já não ser a mesma, seja porque continuaram a navegar ou por a força da corrente os ter levado para outro lugar. Ou pior.

No convés do Alan Kurdi, alguns dos homens resgatados encontraram lugares onde se encostar. Uns dormitam, outros olham o mar – e ficar apenas a olhá-lo em silêncio será uma das coisas que mais vão fazer ao longo dos próximos dias. As mulheres despem uma camisola a seguir à outra. Sacodem-nas num gesto seco, esticam-nas e penduram-nas algures ou estendem-nas pelo chão. Algumas trazem quatro camadas no corpo apesar dos pés descalços. Nunca foi para se protegerem do frio, é apenas a forma mais fácil de carregar na viagem o pouco que ainda têm.

O que não falta num navio são cordas onde pendurar a roupa. Falta apenas o cheiro a amaciador da roupa acabada de lavar para o convés do Alan Kurdi ser o estendal num qualquer pátio de uma casa num qualquer lugar. Nem ali faltam os miúdos a correr de um lado para o outro. Uma vez por outra, há um mais alto e rápido que faz cair no chão uma das t-shirts ou calças penduradas. Ninguém reclama. Não faz mal.

Os adultos já tiraram fotografias e gravaram vídeos para enviar aos que deixaram para trás quando fugiram rumo à Europa. Por agora não há internet. Sim, porque no meio do mar há apenas o mar.

“Qual é o nome deste navio?”, perguntam. “É o Alan Kurdi”, responde Joris Grahl, outro voluntário. “É o Alan Kurdi”, repetem. Riem-se. Abraçam-se.

19 DE SETEMBRO. SÁBADO. 20H

“Voltem a equipar-se. Estamos perto.”

Não se vê nada. A noite já caiu e o azul do mar virou negro. Não se percebe onde começa o céu. Nunca o silêncio foi tão importante. “Tentem perceber se se ouve alguma coisa ou se há algum sinal de luz”, pedem à tripulação.

Olhamos. Esperamos. Nada.

Continuamos a olhar, a esperar. Nada.

Uma luz. Acende-se e apaga-se. Volta a acender-se e a apagar-se.

É o barco com as 19 pessoas.

As equipas dos dois barcos de apoio do Alan Kurdi voltam a ir para o mar em direção à pequena luz que se apaga e se acende intermitentemente. Começa o resgate, repete-se o ritual: crianças e mulheres primeiro, depois os homens. Todos calmos.

Em 19 pessoas, 11 são menores de idade. Há um bebé de cinco meses. São quatro famílias, todos líbios. Ao contrário dos dois resgates anteriores, estas pessoas estão calçadas, agasalhadas e não se vestem em camadas. Trazem bagagem, uma mala por pessoa.

Quando se aproximam do Alan Kurdi, o silêncio é cortado por palmas e uma série de orações de quem já está a salvo. “Não interessa se somos africanos, árabes, líbios. Nada disso importa agora. Todos aqui fomos resgatados pelo mesmo barco. Estamos literalmente todos no mesmo barco. Fugimos das mesmas condições e, enquanto estamos a bordo, somos todos o mesmo. Nesta situação muito particular somos todos como uma família”, diz Alfred Kadeh, que saiu da Serra Leoa. É dos poucos que falam inglês e os seus 30 anos fazem também dele um dos mais velhos. Entre os homens que viajam sozinhos ele é uma espécie de guia.

Neste momento em que passa pouco das 22h, estes três resgates salvaram 133 pessoas do mar num só dia. “Tivemos sorte”, dir-nos-iam mais tarde. Nem sempre é assim.

É distribuído um cobertor por pessoa, uma barra de cereais, uma garrafa de água. Não há qualquer conflito e agora que o destino é apenas um e não há mais resgates à vista, as pessoas misturam-se. Os homens vão ter com as suas famílias, amigos reencontram-se. Muçulmanos e cristãos partilham o mesmo espaço. Árabes e africanos também.

“Vamos deixar as pessoas juntarem-se a quem querem. Se eventualmente houver alguma tensão, arranjamos solução. Separá-los seja por religião ou país de origem seria discriminar”, explica Kai Echelmeyer, observador de Direitos Humanos a bordo do Alan Kurdi.

Ao longo do resgate o Alan Kurdi fez vários pedidos de ajuda a Itália e Malta. Não teve respostas

Ninguém sabe quanto tempo vamos esperar até ao desembarque em terra. O pedido por um porto seguro já foi feito a Itália e Malta. Não há respostas – tal como não houve quando o Alan Kurdi pediu ajuda às autoridades no momento do resgate.

Caminhar pelo navio é mais difícil do que era pela manhã. É impossível dar mais de dois passos sem pedir licença ou incomodar alguém. Cada um deles pegou no cobertor e aninhou-se num espaço vazio. Dorme-se no chão. Uns sentados, outros deitados. Alguns encostam a cabeça à parede, há quem amachuque um casaco para fazer dele almofada. Há até quem suba para o gerador que alimenta o navio e se enrosque. Ali está mais quente.

II – A vida a bordo

“Nunca imaginei abandonar o meu país desta forma.”

Abdulnaser Mohishi, 45 anos, começa a contar a história da sua Líbia, como uma guerra nasceu e as milícias tomaram as ruas de Trípoli. Relata uma vida vivida sem luz em casa – e “a vida sem eletricidade é nada”.

De repente pára de falar. Hesita. Depois prossegue: “Tenho um filho de sete anos, outro de quatro e um com quase cinco meses. O mais velho precisa de uma boa educação mas se o deixar na escola de manhã não sei se ao final do dia ainda tenho filho.” Pela primeira vez desde que o conhecemos, a voz falha-lhe. “Depois, o meu outro filho precisa de ser operado ao rim mas não tenho quem me ajude. Quer dizer, é possível fazer a cirurgia mas é necessário muito dinheiro. E na Líbia as pessoas boas não têm muito dinheiro. O meu filho precisa de cuidados médicos e é por isso que estou a atravessar o mar. Estou a salvar a minha família.”

Enquanto conta isto é surpreendido pelo filho do meio, Abdulaziz, que sobe um banco de madeira para se atirar às costas do pai, que o agarra e segura no colo. Abdulaziz, de quatro anos, senta-se sossegado, olha-nos. Fecha o rosto numa expressão carregada que dura pouco. Um sorriso. Ele não fala inglês e nós não falamos árabe mas entendemo-nos. É sempre assim com todos os que ali estão.

— Raqayiq – Abdulaziz tenta primeiro só com uma palavra.

Não percebemos e sorrimos. Ele sorri de volta, dá uma gargalhada e leva os dedos à boca meio envergonhado pela ousadia do que sabe ter pedido. Tenta novamente mas agora formula uma frase completa. Não percebemos novamente mas a palavra está lá. “Raqayiq.”

“Perceberam o que ele disse?”, pergunta o pai. Não fazemos ideia. “Ele está a pedir batatas fritas. Mas não lhe deem. Mesmo que tenham não se preocupem.” O pai fala com o filho, explica em árabe a conversa. Por fim, Abdulaziz volta a olhar para nós, aponta e diz apenas: “Chips”. Daí em diante seria a única palavra que usaríamos um com o outro. Tudo o resto se resumiria a gestos ou a outras formas de comunicação. “Bom, pelo menos aprendeu uma palavra em inglês”, conclui o pai. Um sorriso.

Maria Jose é mãe de David, 2 anos. Os dois fugiram da Costa do Marfim sozinhos

Abdulaziz é o retrato perfeito de quem em poucas horas se habituou a estar num navio cheio de gente. O irmão mais velho, Abdul, está deitado sobre o cobertor estendido no chão. A mãe, Fariha, aconchega o menino de sete anos logo depois de deitar na alcofa Fares, o mais novo, com cinco meses. “Não sei se tem febre mas está muito quente e mole, sem energia”, explica Abdulnaser. Já foi visto pelo médico e tudo parece estar bem. “Deve ser só cansaço, ainda foram algumas horas no mar e com muito sol.”

A família de cinco pagou cerca de 12 mil euros para fazer a travessia – nunca ninguém diz nomes ou explica como arranjaram forma de fazer a travessia, contam só que pagaram para os “empurrarem para o mar”. “Não tinha outra forma de sair. Por causa desta má situação é muito difícil conseguirmos um visto. Bom, começa logo por não haver dinheiro para pagar vistos para a família toda.” A “má situação” de que fala é a guerra, que começou com uma revolução há quase uma década e desde então evoluiu para vários conflitos sucessivos.

“A guerra leva-nos tudo. Leva-nos a eletricidade e também a vida. A única coisa que deixa é a miséria.” Na cidade de Trípoli, onde vivia, a luz falta durante dias seguidos, as milícias nas ruas encurralam quem passa para lhes tirarem o dinheiro que trazem nos bolsos – às vezes mais que isso. Falta acesso à saúde e educação. Não há segurança. “Mesmo com dinheiro na conta no meu país é-se pobre. Podes ir ao banco fazer perguntas e consultar o saldo mas não te deixam levantar o dinheiro. Já nem os africanos e árabes que procuram a Líbia para ter uma vida melhor ficam lá. Vão só à Líbia para atravessarem para a Europa. Já ninguém quer viver na Líbia. Ouvi tantas vezes falar das pessoas que o faziam, sobretudo africanos que faziam a rota. Agora sou eu. Consigo entender o porquê.”

“A vida é isto: temos de nos sacrificar pelas pessoas que amamos. Faria tudo por eles”

Abdulnaser foi “empurrado para o mar” com mais três famílias e dois jovens homens que viajam sozinhos. São todos líbios. E é claro que as famílias se conhecem – e até houve problemas entre eles num passado recente mas sobre isso não falam. Organizaram-se para vir. As roupas que trazem vestidas não estão gastas, algumas delas são de marcas caras. E o que trazem na bagagem também é a prova de estavam habituados a um estilo de vida próximo daquele que qualquer europeu poderia reconhecer como seu. Nas bolsas carregam champôs, gel de banho, pasta e escova de dentes, creme para a cara, desodorizantes, perfumes.

Fariha, a mulher de Abdulnaser, abre a mala e tira o eyeliner. A mulher que se senta ao seu lado no chão oferece-se para lhe segurar o pequeno espelho. E com a mão firme Fariha passa o lápis negro junto à linha das pestanas. Repete para corrigir uma falha. Depois no outro olho.

“A vida é isto: temos de nos sacrificar pelas pessoas que amamos. Faria tudo por eles. Farei tudo.” Esta foi última vez que conversámos a sério com Abdulnaser. Ainda nos cruzaríamos mais algumas vezes mas em quase todas elas trocaríamos apenas algumas palavras porque Abdulaziz e Abdul apareceriam de imediato para brincar. A família seria retirada do navio por razões de saúde na terceira noite a bordo.

Abdulaziz já só tem um rim saudável e um ambiente como o do navio poderia deixá-lo vulnerável a infeções. Uma outra família líbia (mãe e dois filhos) foi retirada também porque um dos jovens sofre de diabetes e não tinha medicação. As autoridades italianas enviaram um navio da guarda costeira e as duas famílias (oito pessoas) foram levadas para Lampedusa.

22 DE SETEMBRO. TERÇA-FEIRA

Antoine Tela era um dos homens que vinham no primeiro barco resgatado pelo Alan Kurdi. Tem 31 anos e fugiu dos Camarões. “Por exemplo, o David é um bebé bousa”, diz enquanto aponta para o menino de dois anos que anda ali ao nosso redor enquanto conversamos. Ele ainda dá passos pouco seguros mas isso não o impede de tentar correr atrás dos mais velhos.

A primeira vez que ouvimos a palavra “bousa” – e nem estamos certos que é assim que se escreve nem Antoine conseguiu explicar como se passa para texto aquela expressão que tanto significa – foi impercetível. Era apenas um som entoado por quase uma centena de vozes que festejavam estarem a salvo. Vinha com ritmo e pouca clareza. À medida que a embarcação de borracha se aproximava do Alan Kurdi aquela palavra tornava-se mais clara: “bousa.” Não só a repetiam – cantavam-na.

“Quando vimos o navio e a bandeira alemã soubemos que estávamos salvos. Começámos a gritar ‘bousa, bousa’. Uns rezavam, outros choravam, outros riam muito”, conta Antoine Tela. Até que se apercebe que não sabemos o que significa “bousa”. “Bom, é o que chamamos à ação de sair de África e vir para a Europa. Mas se a viagem for feita de avião e com um visto já não é bousa.” Conta-nos em seguida que a palavra nasceu de uma mistura de inglês, de francês e de uns dialetos camaroneses quando um homem saiu dos Camarões, andou até Marrocos e seguiu até Espanha.

Antoine Tela segue agora o seu caminho no Alan Kurdi, embarcação que já teve muitos outros nomes. Há quase dois anos passou a ser chamada pelo nome da criança que o mundo só conheceu como uma das vítimas do Mediterrâneo: tinha dois anos e tentava entrar na Europa num barco de borracha com os pais e o irmão. Só o pai sobreviveu e a fotografia de Alan Kurdi, prostrado na praia, morto, comoveu o mundo. Em sua homenagem a organização não-governamental alemã Sea-Eye rebatizou o seu navio de salvamento e resgate.

Em cada missão há 20 tripulantes a bordo: oito profissionais e 12 voluntários. E são 20 apenas porque essa é a capacidade máxima para a tripulação do navio. Há capitão, primeiro e segundo oficiais, marinheiros e engenheiros. Entre os voluntários – alguns acabam por regressar várias vezes para novas missões – há médicos, enfermeiros e cozinheiros. Há sobretudo pessoas que querem ajudar de alguma forma. As missões são muitas vezes acompanhadas por um meio de comunicação social. Na AK 2008 apenas o Expresso, com um só jornalista, esteve a bordo durante estes 36 dias.

Ainda não são seis da manhã e Vera Scheuermeyer, 24 anos, e Corvin Schreitmüller, 25, já estão acordados e a picar cebola. Lá fora, no convés, alguns homens começam a acordar. Os dois voluntários responsáveis pela cozinha descem à despensa de onde trazem cuscuz, passas, açúcar e algumas latas de polpa de tomate.

“É sobretudo muita matemática. Sabemos que em média uma pessoa come 100 gramas de arroz por refeição. E pronto, é multiplicar.” Vera é a cozinheira, voluntariou-se para a equipa médica porque está a estudar medicina mas os lugares no Alan Kurdi para essa área já estavam ocupados. Ficou na cozinha. “Quando se cozinha para tantas pessoas temos de reduzir a diversidade dos alimentos e basicamente reduzimos as refeições a arroz ou cuscuz com especiarias, algum molho de tomate, alguns feijões ou grão.” São quase 12 quilos de cuscuz todas as manhãs, outros tantos de arroz ao jantar.

A ciência é sempre a mesma: a cebola um bocadinho refogada em azeite, despejar especiarias e o cereal para dentro de duas panelas gigantes. “É mais fácil do que parece porque todos os utensílios de cozinha que aqui temos são próprios para cozinhar grandes quantidades.” Está pronto. Agora é distribuir pelos pratos.

“É comida normal mas não era aquela comida que nos dá mesmo prazer comer. Quer dizer, não é mais que arroz com molho de tomate”, explica Vera. “Mas percebi que ainda assim era especial porque era muito melhor e mais quantidade do que aquilo a que estavam habituados. Eles estavam sempre a agradecer e a dizer que gostavam.”

As pessoas aproximam-se à medida que as cestas carregadas com pratos vão aparecendo no convés. Dizem o seu número, pegam num prato e num copo de chá e seguem de volta para os seus cantos. “Se quiserem podemos ajudar, a minha mulher cozinha bem e há aqui tanta gente. Fazer todos os dias duas refeições para tantas pessoas não é fácil e nós temos tanto tempo livre”, diz um dos homens, logo depois de comer um prato de cuscuz. “Não precisam de ajuda? Eu sou cozinheira”, oferece-se uma das mulheres.

Todas as ofertas tiveram de ser recusadas. Até na cozinha a pandemia obrigou a mudanças. Nas missões anteriores era muito comum que algum dos convidados – para a tripulação aquelas pessoas nunca são migrantes ou refugiados, são convidados a bordo – ajudasse na cozinha. “Muitos gostam de o fazer e é uma forma de ocupar o tempo”, explicou logo nos primeiros dias o chefe de missão. “Deste vez não vamos ter essa ajuda por questões de segurança e como não sabemos se algum deles está infetado pelo novo coronavírus não vamos correr o risco.”

A tripulação foi testada antes de embarcar e usa sempre máscaras e luvas. Às pessoas resgatadas foi dada uma máscara. Cada garrafa de água, copo, cobertor está identificado e pertence a uma só pessoa. A louça das refeições é lavada no convés por cada pessoa e depois desinfetada pela tripulação.

“Cuidado, não toques com o gargalo da garrafa na torneira, faz antes assim.” Stefanie Germann é um dos marinheiros profissionais a bordo. Tem 26 anos e o Alan Kurdi é o seu primeiro emprego. Pega na garrafa de água do rapaz e afasta-a da torneira. E explica-lhe: “Assim é mais difícil o vírus passar.”

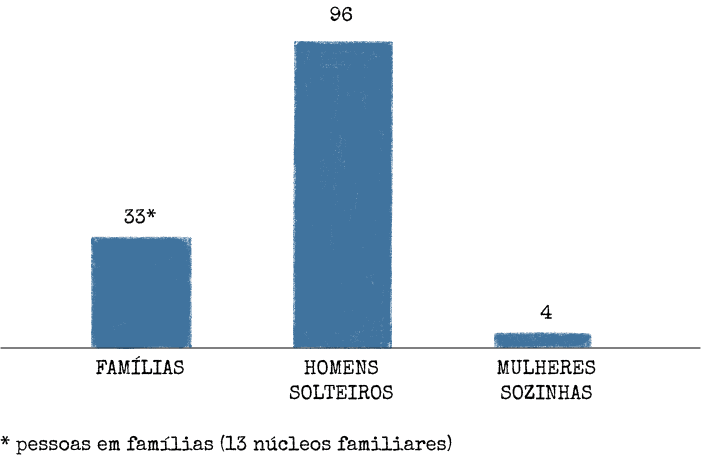

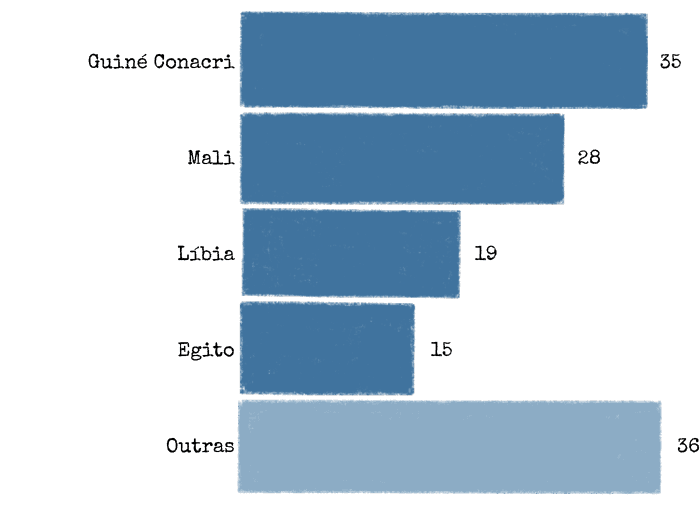

SITUAÇÃO FAMILIAR DA POPULAÇÃO A BORDO

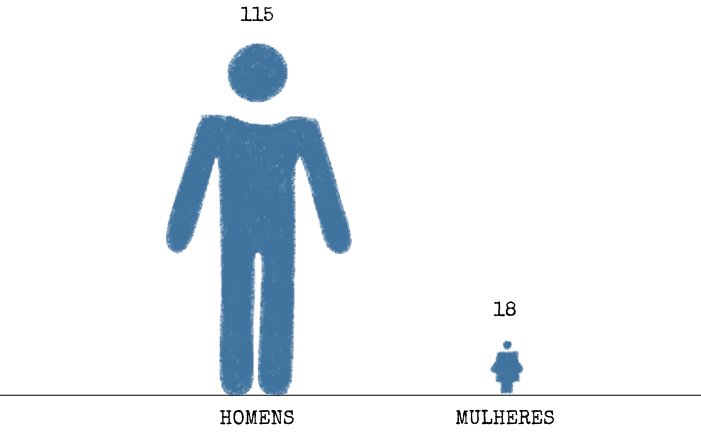

GÉNERO

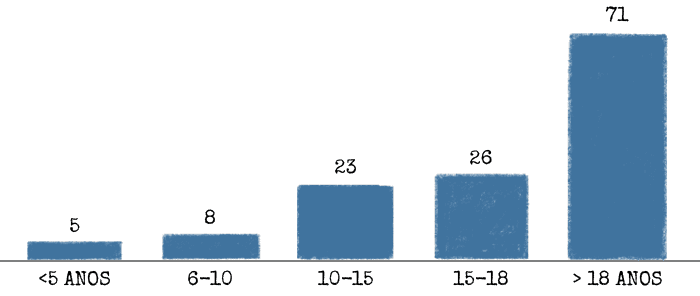

IDADE

PAÍS DE ORIGEM

“Chega aqui.” De dentro do contentor onde mulheres e crianças dormem, Fatim chama-nos. Já tem a mão com uma ligadura e diz que está muito melhor. Mas não é da ferida que quer falar. “Arranjam-nos um pouco de champô e gel de banho? Ou pasta de dentes? Qualquer coisa para nos lavarmos.” Ao contrário dos líbios, todas as outras pessoas resgatadas não traziam nada. O pedido tem de ser recusado, pelo menos por agora. Talvez amanhã ou no dia seguinte já seja possível dar-lhes o que pedem.

Num navio com mais de 100 pessoas sem nada para fazer e num ambiente onde podem facilmente nascer tensões, importa manter as pessoas ocupadas e por isso todos os dias é-lhes dado algo novo. Amanhã vão receber uma escova e pasta de dentes. Depois de amanhã, gel de banho. E no dia depois do depois de amanhã, baldes de água com detergente onde podem lavar a roupa.

“Algo novo todos os dias, uma espécie de acontecimento ou evento diário que os mantém ocupados e satisfeitos. Sobretudo que os mantém ocupados. Se lhes dermos tudo de uma vez, ao terceiro dia já não há novidade e o aborrecimento e desespero pode aparecer mais rapidamente”, explica Stefan, o chefe de missão.

Para já sem sucesso no pedido, Fatim volta a chamar. Sabe que no meio do mar não há internet e que os contactos com terra são muito limitados. “Vocês meteram no Facebook e no Instagram que o Alan Kurdi resgatou pessoas? Já publicaram isso?”, pergunta. E embora nenhuma das outras mulheres entenda inglês sabem o que Fatim acabou de perguntar. Todas nos olham à espera de um “yes”. E têm-no. “Que alívio, que bom. Pronto, toda a gente já sabe que nós estamos a salvo.” É normal os familiares e amigos das pessoas que tentam atravessar o Mediterrâneo seguirem os perfis das ONG nas redes sociais para saberem onde estão os navios e quando há resgates bem-sucedidos ou naufrágios.

Migrantes resgatados esperam que no horizonte surja terra FOTO JORIS GRAHL

Depois de passar a mensagem às outras mulheres, Fatim volta a encolher-se no seu canto. Ora está no meio da confusão a rir muito alto, ora afasta-se por completo. Está sozinha a bordo, tem apenas as “amigas da rota”, que é como quem diz as pessoas que acabou de conhecer há meia dúzia de dias. Está sozinha. “O meu coração morreu, sabes?” Ela que aos 29 anos deixou o Burkina Faso em fuga de um marido que a espancava e ameaçava de morte não parece ter a história que tem para contar: quando começa a falar, o sorriso rasgado some e o tom de voz alto que se destaca no meio do grupo passa quase a sussurro. “O meu coração morreu porque não sei nada da minha filha. A única coisa que faço é rir. As pessoas riem-se, eu rio. Mas a minha cabeça…” Pára de falar, as lágrimas impedem-na. “Só queria ter a minha filha comigo neste momento. Seria tão feliz.”

Escapou do marido quando ele lhe disse que a filha seria excisada. Fatim não o queria. Pegou na filha e fugiu. “Ela tem 14 anos, chama-se Koulibaly Beauté. Chamam-lhes apenas Beauté em francês, demos-lhe esse nome por ela ser tão bonita.” Ele encontrou-as. “Arrancou-me a minha filha dos braços. Não sei nada dela desde então.” Foi no final do ano passado. “Fugi simplesmente. Não quis saber. Fugi. Não quero ouvir falar do Burkina outra vez. Sei que se eu voltar ele mata-me. O irmão mais novo dele matou a mulher. Juro por Deus. Ele não foi preso e apenas fugiu. Lá, quando matas a tua mulher, apenas foges. Ninguém te faz nada.”

Caminhou do Níger à Argélia. Entrou no deserto e continuou a andar. Chegou à Líbia e levaram-na para um campo de detenção. “Davam-nos comida uma vez por dia, tínhamos fome. Às vezes davam-nos um pão para o dia todo. E sabes donde bebíamos água? Cavávamos um buraco no chão para ter água.” Ali é demasiado fácil encontrar quem ofereça uma passagem num barco de borracha para chegar à Europa. E Fatim encontrou.

— Claro que sabia que podia morrer. Não tinha escolha. Se não viesse para cá, matavam-me. Agradeço a Deus ter fugido. Só me arrependo de uma coisa: não ter a minha filha comigo. Não consigo dormir.

— Achas que algum dia se vão encontrar?

— Talvez. Não sei. Espero que sim.

A indiferença com que Fatim fala da morte é de quem já deixou de a temer.

23 DE SETEMBRO. QUARTA-FEIRA

Maraoun mexe-se na cadeira onde esteve a noite toda a dormir. Ajeita o cobertor e procura uma nova posição. Já não consegue mais. O dia ainda está longe de nascer mas a falta de conforto não o deixa continuar a dormir. Levanta-se e cumprimenta-nos. Há sempre dois membros da tripulação 24 horas por dia no convés, as pessoas nunca são deixadas sozinhas.

“Não dormes?” O líbio de 20 anos faz a pergunta sem usar palavras. Recorre aos gestos. Ensina-nos em árabe as poucas coisas que sabe dizer em inglês. “Bom dia”, “boa noite”, “olá” e “adeus”. Depois olha para o céu e aponta para uma estrela – “najima”, diz. Pouco depois, quando olhamos o mar e um cardume salta na água ali mesmo à nossa frente, volta a apontar. “Smak.” Peixe.

Passa pouco das quatro da manhã e aos poucos as pessoas acordam. Está na hora da primeira oração do dia para os muçulmanos, que são sempre os primeiros a despertar. Lavam os pés e a cara. Escovam os dentes. Há duas filas junto à casa de banho: uma para quem vai usá-la e uma segunda para quem, além de esperar a sua vez, aguarda por um par de chinelos emprestados. Como quase todos chegaram descalços, um par serve para vários. Entram calçados na casa de banho, fazem o que têm a fazer, passam-se por água, voltam a vestir-se. Saem. Deixam os chinelos à porta para o próximo.

No escuro da noite a lanterna de um telemóvel chega para iluminar um pedaço do convés. A fajr é rezada todas as madrugadas, virada para Meca. Os homens alinham-se e uma sonoridade que parece cantada enche o vazio do navio. Por momento esquecemos que estamos no meio do nada, entramos numa mesquita ou num outro qualquer local de culto, onde a fé e a esperança de quem ali reza parecem inabaláveis.

Em breve o pequeno-almoço será servido. E com o sol a nascer, um novo dia de espera por um porto de desembarque começa. Ainda não sabem mas hoje será o dia em que lhes vão ser dados jogos de tabuleiros e cartas.

Os dias passam e a incerteza de quando vai ser possível desembarcar permanece. Na cabine do capitão sucedem-se as trocas de emails, telefonemas e negociações com as autoridades locais. Primeiro com Itália, por causa da proximidade a Lampedusa. Depois Malta. Novamente Itália por causa da ilha da Sicília e, a dado momento, chega mesmo a ser uma opção navegar em direção a Marselha, no sul de França.

Desde o primeiro dia que é política da tripulação contar o possível às pessoas resgatadas. E, por estes dias, a cada manhã há um novo destino para lhes dar. Eles têm perguntas a fazer e raramente respostas a receber. Quando sabem que navegam em direção a Itália batem palmas, quando lhes falam de Malta a reação é de apatia. “Tem mesmo de ser, não há outra solução?”, perguntam. Depois surge a opção do sul de França e, ainda que sem grande felicidade, parecem mais aliviados.

Todas as manhãs há uma reunião em que lhes é explicado o que está a acontecer. Kai e Jonas, voluntários, são os responsáveis por passar a informação com a ajuda de Mohammed ou Naser, as duas pessoas a bordo que dominam inglês e árabe.

É precisamente num dia em que esperam que um dos tradutores chegue que Kai começa a cantar uma cantiga “que se canta com as crianças na Alemanha”. Ele diz um verso e o grupo vai atrás. Depois é o grupo que sugere uma canção. “Waka waka da Shakira”, diz alguém no meio do grupo. E vão cantá-la dezenas de vezes até ao dia em que chegarem a terra.

Numa das noites em alto mar, Kai pega na guitarra. Jonas junta-se. Alguém traz os baldes da cozinha, que viram baterias e batuques. Aos poucos juntam-se todos no convés principal. Cantam. Dançam. Sorriem. Os mais pequenos no centro da roda são os reis da festa. Os homens mais atrás e mais recatados lá perdem a vergonha.

Sim, é uma festa.

24 DE SETEMBRO. QUINTA-FEIRA

A vida a bordo é feita de rotinas. A tripulação vive os dias entre turnos de limpeza do navio, vigia dos convidados e assistência a outras tarefas como cozinhar ou distribuir as refeições. Os convidados sabem que depois do pequeno-almoço têm a reunião, a meio do dia é-lhes entregue uma barrita de cereais e um sumo e, por volta das 17h, o jantar. Às 22h, as luzes apagam.

Sempre que precisam, o hospital tem as portas abertas para os atender.

“Temos algumas pessoas a quem marcamos consultas porque precisam de algum acompanhamento, cerca de dez. Nada de grave. De resto, o hospital está sempre a funcionar”, explica Thomas Herr, paramédico de 29 anos. “Uma vez tivemos muita sorte. Sabemos que noutras missões há vários casos de pessoas gravemente feridas ou com graves problemas de saúde. Neste grupo isso não aconteceu.”

O espaço é pouco. De dia o convés serve de assento, à noite de cama

Mais do que feridas de agora os resgatados têm cicatrizes da sua vida de outrora. Antoine aponta para a perna. Era operador de câmara e realizador. Vendeu tudo o que tinha: microfone, tripé, câmaras. “Nos Camarões não pagam por este tipo de trabalho. E eu não tinha dinheiro para viver e, além disso, estava ligado ao partido da oposição.” Dormiu entre arbustos ou onde calhava. Chegou a ser espancado por um grupo de bandidos. Da Argélia para a Líbia foi levado na bagageira de um carro. “Era como se fosse um animal. Pagámos para passar as fronteiras naquelas condições. Atam-nos, tapam-nos com mantas e ainda nos chicoteiam. É animalesco. Mas como é clandestino não há grande coisa que se possa fazer.”

E depois de tudo isto chegou à Líbia. “Lembro-me de ver Trípoli e pensar ‘aqui houve mesmo guerra’.”

Antoine conta que trabalhou alguns meses na Líbia para juntar dinheiro. Ele trabalhava mas o dinheiro não aparecia. Perdeu conta às vezes que lhe apontaram uma arma: “O dinheiro ou a vida?”. “Atualmente a única razão para um negro estar na Líbia é o sonho de vir para a Europa. Na Líbia, se estiveres doente, não podes ir a um hospital. Se te atreves a ir à polícia, prendem-te. Muitas vezes esses polícias violam as mulheres e sodomizam os homens. Tenho vontade de chorar. Sei o que é a vida naquele país. Fiquei doente várias vezes e não pude ir ao hospital. Até ir a uma farmácia, se não falares árabe, é um problema. Corres o risco de te darem um medicamento que te faz mal. Para os líbios, os negros são animais.”

Dentro do Alan Kurdi a tensão entre líbios e o resto das pessoas sente-se. Não se misturam. São cordiais e há um esforço para se suportarem. Mesmo as crianças líbias não brincam com as crianças africanas. Há preconceito. Uma das mulheres, a mais velha, pega no perfume que guarda na mala e dispara de cada vez que um negro passa mais próximo dela.

“Libertaram-nos do inferno.” A nossa câmara não está ligada mas Alfred Kadeh pede para a ligarmos. E repete: “Libertaram-nos do inferno”. Apesar da fatalidade do Mediterrâneo, cada um deles com que falámos conhece pior: a Líbia, sempre a Líbia. A Líbia onde não podiam sair à rua, onde a meio do dia davam por si no meio de fogo cruzado, onde não os deixavam trabalhar, onde eram vítimas de discriminação.

“Nem podemos andar na rua com um telemóvel. Temos de estar 24 horas por dia, sete dias por semana em casa. Se saímos é logo um problema. Todas as noites há tiroteios. O corpo e a cabeça estão sempre em alerta.” Alfred parece muito mais velho do que os 30 anos que diz ter. Saiu da Serra Leoa, de onde escapou porque, tal como Antoine, foi várias vezes ameaçado por ser um dos responsáveis locais pelo partido da oposição. “Sou um completo apoiante do Governo do Congresso de Todas as Pessoas.”

Da mulher e dos três filhos não sabe nada, perdeu-lhes o contacto. “Disseram-me que estão a viver nos arredores, na vila. Na cidade não é seguro. As pessoas sabem que eles são a minha família e se os veem atacam-nos.”

“ONDE OS BONS NÃO FICAM”

A Líbia tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo e a sua localização é privilegiada: no norte de África apenas com o Mediterrâneo a separá-la da Europa. Até 2011 era governada por Muammar Kadhafi. O Governo foi derrubado por forças da oposição, o ditador morreu e os rebeldes assumiram o poder. A oposição que se uniu para levar a cabo aquela que foi a primeira Guerra Civil do país – e que ficou conhecida como a Revolução Líbia – não conseguiu manter a ligação por muito tempo.

O Congresso Geral Nacional foi criado – com membros da Aliança das Forças Nacionais (liberais) e do Partido Justiça e Construção (conservadores) -, votou e decidiu a renovação do seu mandato. Ora a decisão não agradou e mais oposição surgiu. Por proposta das Nações Unidas foi criado um Governo de Acordo Nacional, sediado em Tripoli. É então que o marechal Khalifa Haftar (antigo colaborador de Kadhafi) ganha protagonismo ao comando do autointitulado Exército Nacional Líbio.

Se o Governo de Acordo Nacional é apoiado pelas Nações Unidas e também pela Turquia, do outro lado o Exército Nacional Líbio é financiado pelo Egito, Emirados Árabes Unidos e Rússia – também França, mas de forma menos clara. E assim nasce a Segunda Guerra Civil. Mais instabilidade política, económica e social num país que se transformou em ponto de chegada para muitos migrantes africanos que procuram na Líbia também um caminho para a Europa. Muitos são apanhados e levados para prisões e campos de detenção.

Atualmente, a União Europeia mantém acordos de controlo migratório com a Líbia, financiando com milhões de euros. Várias organizações não governamentais já alertaram para vários abusos, incluindo “execuções, desaparecimentos forçados, tortura e outros maus-tratos, violência sexual, detenções arbitrárias, trabalhos forçados e exploração às mãos de atores estatais e não-estatais”.

“Cala-te um bocadinho”, diz Alfred a um dos rapazes enquanto lhe dá um calduço. “Não vês que estamos aqui à conversa?”

O rapaz é uma criança que anda sempre de um lado para o outro. Tem uma camisola do Inter de Milão vestida, diz Milito atrás das costas. Com ele anda sempre um outro rapaz. São irmãos. Mais do que uma vez pedimos a ambos se é possível falar com a mãe ou com o pai deles. Nunca foi. Após o desembarque, percebemos o motivo: Milito e o irmão perderam os pais. Fizeram a rota da Guiné Conacri até à Europa.

O tempo está cada vez pior, aproxima-se uma tempestade. E com este pretexto, enquanto o Alan Kurdi supostamente se dirige para Marselha, o capitão Joachim pede abrigo a Itália. “Pode ser que se nos deixarem abrigar lá do mau tempo também nos deixem desembarcar.” O capitão está certo.

Quase uma semana depois dos resgates, a salvação tem nome e chama-se Sardenha.

III – O desembarque

Encostado a uma parede, Ali Mohamed tira algo de um saco de plástico. Parece um caderninho, é verde: “São os meus documentos. É o meu passaporte”. É a única coisa que traz consigo além da roupa que tem vestida. Acaba de saber há instantes que o Alan Kurdi teve autorização para desembarcar na ilha da Sardenha, um lugar que poucos sabem ser Itália. “Estou tão feliz.”

Mohamed, que sorri sempre muito mas que não é de grandes conversas, fala agora ininterruptamente sobre os seus planos. “Quero continuar os meus estudos como advogado e depois quero trabalhar. É só isso que quero, seja onde for.” Olha para o passaporte. Passa-lhe a mão, inspeciona-o para ver se está tudo bem, se nada se estragou na viagem. “Obrigada.”

Ainda estamos longe de desembarcar e a bordo já se festeja. Arrumam-se nos sacos os poucos pertences que há, cantam-se músicas, ouvem-se orações e agradecimentos a Deus. As laterais do navio estão cheias de pessoas que tentam ganhar espaço para melhor verem o pedaço de terra que as vais receber. Nunca antes um navio de resgate desembarcou na Sardenha.

O desembarque demorou 28 horas. Quando o navio encostou na Sardenha nada estava preparada para receber as pessoas FOTO JORIS GRAHL

Blossom agarra a filha Ventri ao colo. Se lhe pedissem naquele instante para deixar o Alan Kurdi, estaria pronta. O marido, Ose Glemet, procura-nos. “Preciso de falar com vocês. Traz a tua câmara e o microfone.”

Mais que do passado, preocupa-o o futuro. “Preciso que me prometam uma coisa.” Ose tem 22 anos e é nigeriano. “Agora vai ser tudo melhor?”

Esta é daquelas perguntas a que ninguém no Alan Kurdi pode dar resposta.

Ose ficou sozinho aos 15 anos, quando perdeu mãe. Estudava música na escola e teve de deixá-la. Agora quer que a filha possa fazer o que ele não conseguiu – estudar música. “Queria que ela fosse uma artista.” Fala com esperança. Sabe que pode ficar num campo de refugiados mas não parece estar consciente da possibilidade de poder ser enviado de volta para a Nigéria.

“O que é que vão fazer connosco neste lugar para onde vamos?” Ao “não sei” que lhe dizem responde com um rosto fechado, olhos fixos, sem pestanejar. Levanta apenas a sobrancelha como quem desconfia do que acabou de ouvir. “Estou muito assustado. Nunca estive neste lugar, não conheço ninguém aqui. Não sei se nos vão dar um lugar onde ficar ou se nos vão apenas deixar sem nada. Por isso é que estou a perguntar. Não percebo nada.” Já não fala com esperança. Fala com medo.

Entre as dezenas de fotografias ao navio e as selfies com toda a tripulação e os amigos que se fizeram na rota, o entusiasmo inicial desaparece quando percebem que a terra que veem já ali à frente, Arbatax, ainda não é onde vão ficar. “Agora mandaram-nos para norte, para Ólbia [que fica na região da Sardenha]”, explica o capitão, a quem a paciência já se esgota. “É mais uma noite de viagem.” O ambiente fica mais tenso. Há receio de que alguma coisa volte a mudar e de que ninguém saia.

Chegamos ao porto de Ólbia ao mesmo tempo que a tempestade – e escoltados pela polícia. O navio encosta, o porto está quase vazio. Apenas algumas dezenas de pessoas, nada mais. Está a chover. “Têm de aguardar, não temos tendas, vêm a caminho”, grita para dentro do Alan Kurdi uma das agentes – apresenta-se como responsável pela operação.

Um político local senta-se em protesto junto à saída do navio. Quer impedir o desembarque. “Quem é ele?”, pergunta Corvin. “Filmem aquilo ali ao fundo, fotografem”, grita alguém de dentro da cabine. O aquilo é um grupo que ergue bandeiras nacionalistas e que grita “vão-se embora”. Entretanto já o homem, que viríamos depois a perceber ser um dos representantes na região do Liga Norte, partido de direita e liderado por Mateo Salvini, tinha o telemóvel em punho e fazia um direto nas redes socias. A polícia não faz nada. Não é retirado do local, detido ou identificado.

Vai sair quando se cansar de ali estar.

As pessoas andam de um lado para o outro, segredam informações, trocam ideias, encostam-se aos carros. Ninguém parece saber ao certo o que fazer. As tendas não aparecem, não há desembarque. Está frio, chove. “Voltem a montar os toldos, pelo menos não levam com a chuva”, ordena Joshua Wedler, o primeiro oficial. “E preparem comida. Uma refeição e chá.”

Já todos percebemos que vai demorar.

O que se passa em seguida é uma sucessão de acontecimentos estranhos que incluem informações e ordens contrárias, desorganização completa e falta de experiência. Enquanto a bordo se espera, do lado de fora as várias equipas gritam umas com as outras. A responsável aparece para perguntar ao capitão quantas pessoas há a bordo. Minutos depois, o chefe da polícia aproxima-se e faz a mesma pergunta. Uns minutos depois é uma médica: “Quantas pessoas estão a bordo?”.

“Não perguntem pela lógica porque não faço ideia onde ela está”, comenta dentro do Alan Kurdi o médico Ben. Continua a chover.

“Não há condutores de autocarro para levar as pessoas”, aproxima-se a responsável pela operação a tentar explicar a demora. “Ficámos com a sensação de que as autoridades não estavam bem preparadas e que não lidaram muito bem. Estávamos perante um desastre humanitário e esse é um momento que não vamos esquecer durante muito tempo”, dirá uns dias depois o capitão Joachim.

OITO DIAS NÃO É NORMAL

As hostilidades são algo a que os tripulantes e a ONG que opera o Alan Kurdi se habituaram. Desde logo porque ao longo da missão a guarda costeira líbia pode aparecer – e temem-se todas as possibilidades, aliás, a tripulação até é treinada em caso de conflito direto e tiroteio. Depois o desembarque raramente é fácil e pode ser demorado.

“Sabemos que houve esperas por um porto seguro muito mais longas que a nossa, mas recuso-me a aceitar que oito dias é normal. Não é normal. Na verdade, nada disto que estamos aqui a fazer é normal”, diz o capitão Joachim. Marinheiro há vários anos, trabalhou na marinha mercante, onde muitas vezes transportava material de guerra. Agora que pode escolher no que trabalhar, prefere carregar vidas. “Como alguém que sempre trabalhou no mar, quando resgato alguém informo imediatamente as instituições em terra e é-me imediatamente atribuído um porto seguro para desembarcar. Não acho aceitável esperar nem um dia que seja, sobretudo quando há terra à vista. Nenhum conflito político deve sobrepor-se ao resgate de pessoas.”

O Mediterrâneo já foi apelidado muitas vezes “cemitério da Europa”: milhares morreram ao tentar atravessá-lo. Depois do gigante fluxo de chegadas em 2015 e 2016, o número de pessoas que tentam e que realmente entram em território europeu diminuiu depois disso mas continua a morrer-se no Mediterrâneo. Se fizermos as contas até novembro deste ano, em média morrem todos os dias pelo menos duas pessoas.

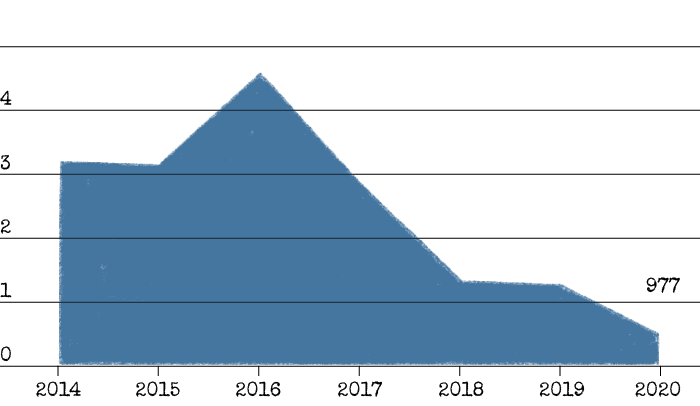

MORTES NO CENTRO DO MEDITERRÂNEO

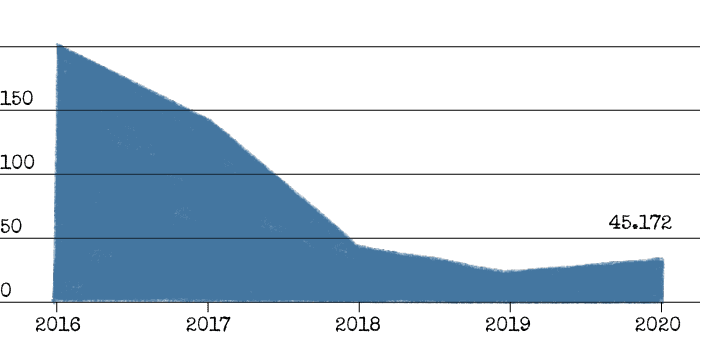

TENTATIVAS DE CHEGADA À EUROPA

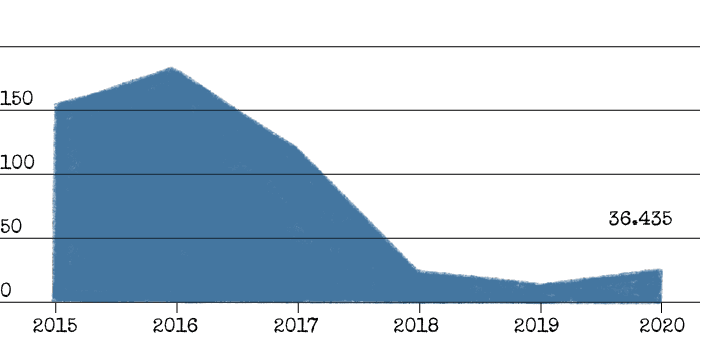

CHEGADAS À EUROPA

Antes de partir para esta missão, o Alan Kurdi esteve detido em Palermo, também em Itália. As autoridades identificaram algumas deficiências técnicas que o impediram de voltar ao mar. A Sea-Eye conseguiu uma autorização especial para que o navio fosse para Burriana, no sul de Espanha, onde a manutenção no porto é muito mais barata. Aí todos os problemas foram corrigidos e uma série de melhorias acrescentadas.

Só com uma nova inspeção foi possível partir. Todo o tempo que obrigaram o Alan Kurdi a estar em terra serviu para tripulação e voluntários treinarem todos os possíveis cenários que o mar podia trazer: pessoas inconscientes, tempestades, violência, conflitos, morte. Até as coisas mais simples como perguntar o nome ou a idade a quem acaba de ser resgatado foi treinado até à exaustão. “Nunca podemos esquecer que para muitos dos voluntários esta é a primeira vez que estão envolvidos em algo do género”, nota o chefe de missão. “E também por isto é que as coisas correram tão bem.”

A cada desembarque tornou-se habitual o Alan Kurdi ser detido pelas autoridades. Agora é sempre expectável que aconteça, que algum problema seja encontrado – está atualmente parado ainda no porto de Ólbia desde 9 de outubro, depois de uma inspeção que durou mais de 12 horas. Até a covid-19 tem sido usada como pretexto para manter o navio atracado. Toda a tripulação testou negativo na chegada à Sardenha, ainda assim as autoridades italianas exigiram que fosse feita uma quarentena de 14 dias. Ninguém entrou ou saiu do navio.

“Não consigo ver o problema a ser resolvido num futuro próximo. É difícil prever como é que a política europeia vai evoluir nos próximos tempos, mas tendo em conta o que tem acontecido – e as mudanças dos países europeus – não me parece que haja alguma mudança”, refere Jonas, que não acredita que alguma vez a União Europeia volte a ter uma missão de resgate governamental. “A situação ideal seria nós não estarmos aqui, não sermos precisos. Mas como ninguém faz nada, tivemos de ser nós.”

De Burriana até Ólbia, na ilha italiana da Sardenha. Foi a primeira vez que um navio de resgate ali desembarcou

25 DE SETEMBRO. SEXTA-FEIRA. 18H

Ventri, a bebé demasiado pequena para o colete salva-vidas, e os pais, Blossom e Ose, são os primeiros a sair. Já é quase de noite. Descem descalços e assim que dão os primeiros passos no cimento ouve-se um grito. “Esperem! Quem os mandou sair? Quem foi?” O casal nigeriano pára de imediato. Estão descalços e com roupas de verão, apenas a bebé está coberta com uma manta. E ali ficam os três enquanto à sua volta – uma vez mais – todos discutem.

“Pedimos que tenham calma. Não pode vir toda a gente ao mesmo tempo”, estrebucha a responsável. Estava apenas a sair uma família. “Podem vir”, ordena. E então Ventri, Blossom e Ose entram na tenda que já está montada e onde são identificados e testados à covid-19.

Mais uma família desce. E outra se segue. E mais uma.

Quando tudo começa a ser ágil, uma nova ordem: “São 20h, temos de parar”. É tarde, justificam as autoridades. “Não podemos continuar”, acrescentam. “E onde ficam as pessoas?”, questiona o capitão. A bordo.

David era um dos mais novos a bordo. Tem dois anos

No dia seguinte recomeça tudo. Um a um deixam o Alan Kurdi. E agora que já são poucos, obrigam a que os italianos esperem por eles. Quando pisam terra despedem-se de cada membro da tripulação, ignoram a pandemia em que os abraços são proibidos e agarram cada um dos tripulantes. “Obrigado”, repetem incansavelmente.

Os condutores de autocarro nunca chegam a aparecer. E cada uma daquelas pessoas tem de caminhar até ao pavilhão onde vão ficar instalados por alguns dias. É mais de um quilómetro de distância.

O último rapaz sai. Pára à espera que lhe deem ordem para entrar na tenda médica. Como num filme em que tudo foi perfeitamente planeado para um grande final cheio de emoção, olha uma vez mais para trás. Sorri ao Alan Kurdi e à tripulação enquanto com as mãos cria a forma de um coração.

Alguém o chama. É a vez dele. Vai. Ele foi o último.

“E agora?”, pergunta um dos voluntários depois de uns curtos festejos, aplausos e gritos de felicidade após missão cumprida. E Josh responde: “Estão entregues, estão na Europa. Resta-nos acreditar que estão a salvo e que alguém vai tratar bem deles”. Isso já não sabemos.

AS 133 PESSOAS RESGATADAS

Blossom • Ventri • Adama • José • David • Moumini • Josef • Kaby • Ahmed • Fatoumata • Souleymane • Oumar • Mohamed • Ismael • Boubaka • Camara • Ibrahim • Camara • Alfred • Zanga • Mohamed • Baallag • Lamane • Ali • Moussa • Salif • Outmane • Sega • Mohamed • Issouf • Chaka • Keita • Mohamed • Ahmed • Ismael • Alpha • Ibrahim • Salle • Fatim • Ahmadou • Secou • Madi • Ali • Ousmane • Bela • Ibrahima • Sikaliste • Mohamed • Bourema • Circcou • Loumine • Amar • Secou • Omar • Mory • Bakari • Sidi • Bourema • Diara • Ose • Antoine • Michelle • Ibrahim • Sahia • Miakate • Malik • Abubaka • Osman • Saleymane • Mohamed • Mahmadoujan • Sissoho • Makan • Yaltara • Yaya • Ibrahim Kalil • Takiou • Diallo • Alpha • Karifa • Bailo • Gilbert • Sillah • Sadiouma • Rigobert • Aloubacar • Mohammad Neamat • Souleumane • Dali • Saibou • Ismail • Abdourman • Ali • Ali Saleh • Seid Ahmed • Alaq • Ali • Muntaser • Faisal • Ahemd • Adoma • Fady • Moamen • Husam • Soudy • Khlid • Shedah • Mehmoud • Yasean • Hamada • Abdusatar • Youssaf • Hassan • Mohammed • Eisha • Malika • Fariha • Fares • Abdulaziz • Abdul Kader • Mawa • Sulaiman • Malad • Sare • Ahmed • Nawal • Abdulrhenan • Hamza • Maraouan • Rita • Aazmi • Binas • Abdulnaser

PODCAST

Sentido Único. Em setembro de 2020 o Expresso esteve a bordo do navio de salvamento e resgate Alan Kurdi. Nestes 8 episódios a jornalista Marta Gonçalves conta-nos breves histórias de quem salva ou de quem é salvo no Mar Mediterrâneo, o maior cemitério da Europa

TEXTOS, VÍDEO E FOTOGRAFIA MARTA GONÇALVES

ILUSTRAÇÃO JOÃO CARLOS SANTOS

GRAFISMO ANIMADO E WEB DESIGN TIAGO PEREIRA SANTOS

EDIÇÃO VÍDEO RÚBEN TIAGO PEREIRA

INFOGRAFIA CARLOS ESTEVES

WEB DEVELOPER MARIA ROMERO

COORDENAÇÃO EDITORIAL JOANA BELEZAEGERMANO OLIVEIRA

DIREÇÃO JOÃO VIEIRA PEREIRA

Reportagem exclusiva do nosso parceiro Expresso