Nunca nutri simpatia política por José Sócrates enquanto governante. Não sei se praticou ou não os crimes de que é acusado — e espero que, em sede própria, a verdade seja apurada com rigor. Mas há algo que não pode ser ignorado: a forma como foi condenado fora dos tribunais, na praça pública, e como o seu caso acabou convertido num instrumento de disputa política.

Num Estado que se afirma Democrático e de Direito, é lamentável — e perigoso — que um cidadão seja julgado mediaticamente antes de qualquer decisão judicial. A devassa da vida privada de Sócrates, tornada num espetáculo permanente, corroeu a presunção de inocência contemplada na nossa Lei Fundamental, a Constituição. A crítica política é legítima; a culpabilidade penal só pode ser determinada por quem tem legitimidade para tal: os tribunais.

Contudo, a erosão da presunção de inocência não se explica apenas pelo excesso mediático. Importa compreender o mecanismo que transforma suspeitas em certezas sociais. As fugas seletivas de informação, a repetição incessante de narrativas de escândalo e a simbiose entre jornalismo de investigação, comentário televisivo e interesses partidários criaram um ambiente em que o julgamento público se tornou quase inevitável. Este circuito de amplificação mediática, que vive do ritmo da indignação, substituiu o escrutínio racional por uma pedagogia da suspeita.

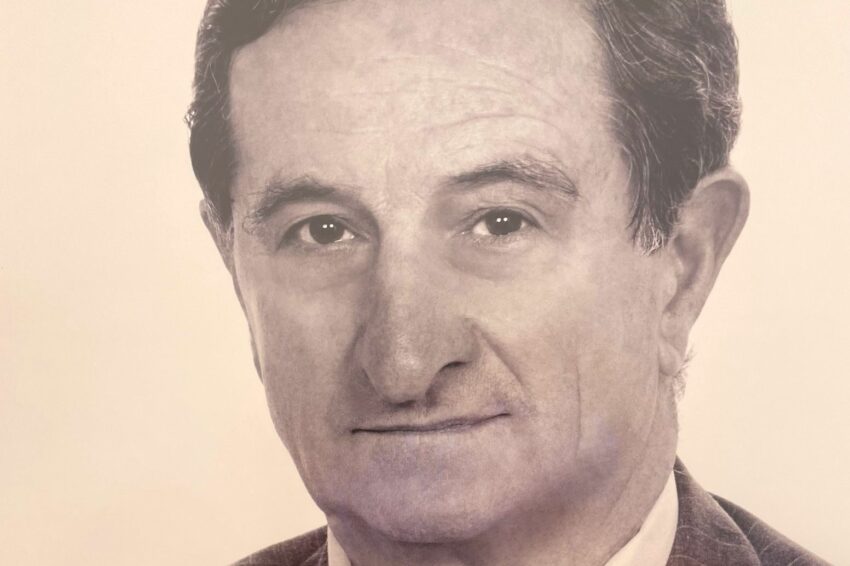

Jurista

A condenação pública de Sócrates não foi, portanto, apenas um efeito colateral da atenção mediática: transformou-se numa arma política

A condenação pública de Sócrates não foi, portanto, apenas um efeito colateral da atenção mediática: transformou-se numa arma política. A fragilização da sua imagem foi mobilizada para consolidar posições, marcar distâncias e conquistar poder. Quando a política encontra na desconfiança um recurso eleitoral ou discursivo, a justiça deixa de ser um garante do Estado de Direito e passa a ser percebida como um campo de batalha. E quando isso sucede, todo o sistema democrático perde credibilidade.

Independentemente da substância das acusações, é inegável que Sócrates tem sido combativo na defesa da sua inocência. Essa persistência — teimosa, por vezes intempestiva — tem provocado irritação nos seus críticos, que a interpretam como arrogância ou manipulação. Contudo, há aqui uma dimensão quase trágica: ao resistir à narrativa dominante, Sócrates alimenta involuntariamente o fogo da sua própria condenação pública. A defesa transformada em prova; a recusa em calar-se convertida em sinal de culpa. Uma dinâmica perversa, mas reveladora do ambiente de prejulgamento em que decorre este processo.

Este caso, porém, ultrapassa largamente a figura de José Sócrates. Revela fragilidades estruturais da democracia portuguesa: a dependência excessiva de narrativas mediáticas, a justiça lenta que se arrasta até à descrença, e uma cultura política que, em vez de separar escrutínio político de julgamento judicial, os confunde sempre que isso serve conveniências momentâneas.

Se queremos proteger o Estado de Direito, precisamos de fronteiras claras. Isso exige reformas e práticas exigentes: contenção na comunicação entre Ministério Público e imprensa; responsabilização por fugas de informação; critérios editoriais mais rigorosos nos media; educação cívica que distinga notícia de espetáculo e suspeita de prova. E exige, sobretudo, que a política renuncie à tentação de instrumentalizar processos judiciais como arma de poder.

Só assim o espaço da cidadania crítica deixará de ser esmagado entre o espetáculo mediático e a justiça tardia. E só assim garantiremos que o juízo político e o juízo judicial — diferentes por natureza e finalidade — não se confundam, preservando aquilo que sustenta qualquer democracia digna do nome: a confiança nas instituições e na imparcialidade da justiça.

Leia também: República Low-Coast | Por Luís Ganhão