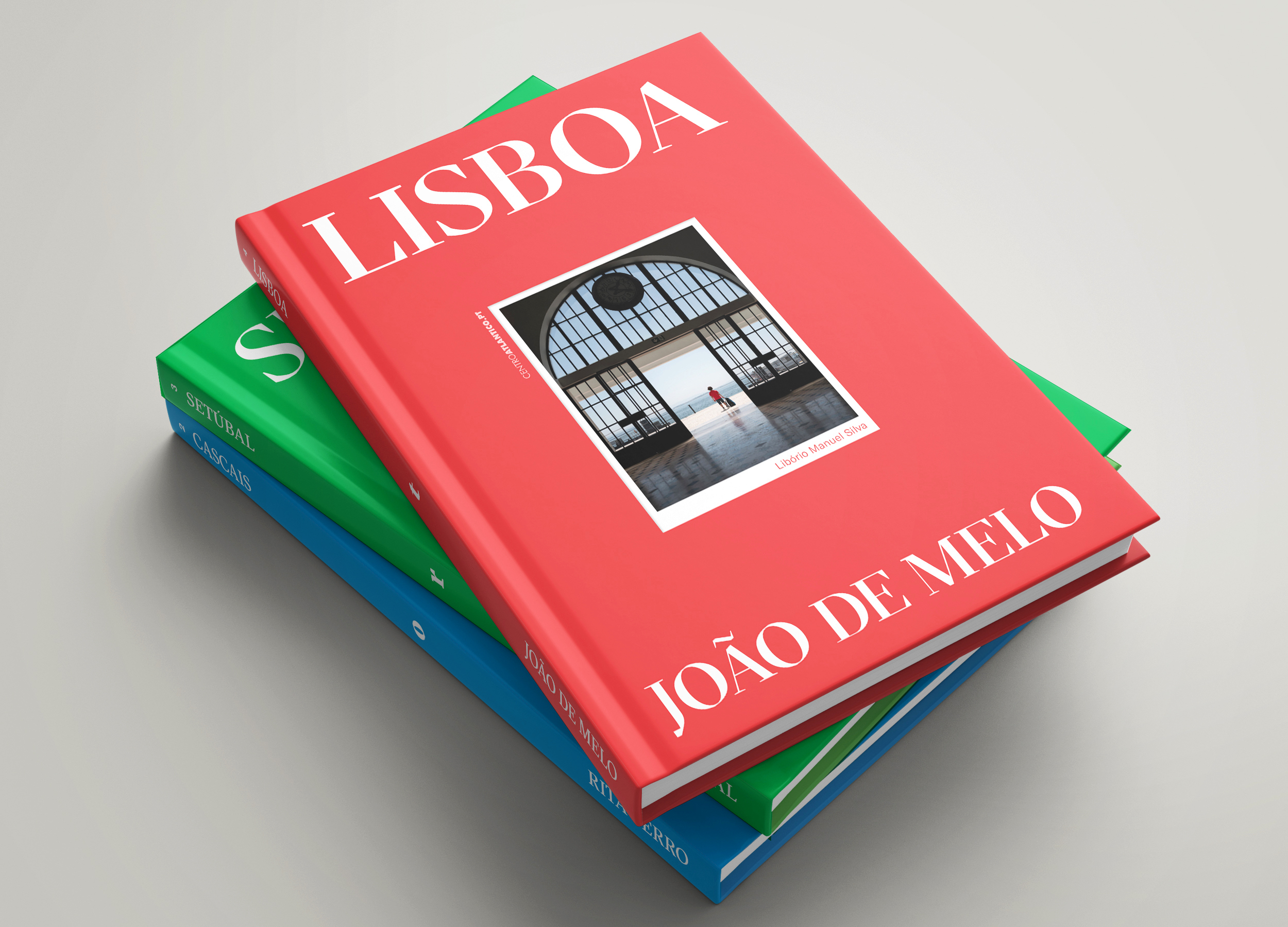

São oito os títulos que integram a Coleção Portugal, uma coleção de livros esteticamente apelativos que oferecem uma visão de conjunto do nosso país, em edições bilingues, de capa dura, com breve texto e belíssimas fotografias a cores de Libório Manuel Silva, fotógrafo de património.

A edição é da Centro Atlântico, sendo que cada volume, de capa de cor distinta, é assinado por um autor diferente, corresponde, como o título indica, um concelho – e, em dois dos títulos, uma ilha.

A coleção Portugal, dos volumes 1 a 8, compõe-se assim da seguinte forma: Patrícia Reis (Sesimbra), Rita Ferro (Cascais), Bruno Vieira Amaral (Setúbal), João de Melo (Lisboa), Hugo Gonçalves (Sintra), Joel Neto (Terceira), Paulo M. Morais (São Miguel), Isabel Rio Novo (Porto).

Doutorado em Literatura na UAlg

e Investigador do Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC)

O mote desta coleção é “Portugal inteiro dentro de um livro. Os escritores portugueses mais acarinhados e um fotógrafo de património”

A autoria das traduções para inglês são de Sara Veiga (vols. 1 a 3), Deolinda Adão (vols. 4 e 6), Ricardo Marques (vols. 5, 7 e 8). A natureza bilingue destas edições confere-lhes universalidade, mas também uma natureza potencialmente didática, como instrumento de leitura em sala de aula, por exemplo quando se trabalha com alunos estrangeiros.

O mote desta coleção, como consta em jeito de epígrafe, é o seguinte:

“Portugal inteiro dentro de um livro. Os escritores portugueses mais acarinhados e um fotógrafo de património. O mesmo horizonte para a ficção e a realidade, em que criatividade literária e riqueza fotográfica mergulham na nossa geografia. Um percurso concelho a concelho, ilha a ilha, escritor a escritor.”

Sesimbra, de Patrícia Reis

Patrícia Reis assina o primeiro volume da coleção, dedicado a Sesimbra.

A voz da autora metamorfoseia-se aqui num depoimento de um miúdo ingénuo, “calado e franzino” (p. 19), como condiz a um bom ouvinte, capaz de apanhar muitas coisas no ar, que nos conduz a outro tempo, desfiando um rosário de recordações que poderão ser comuns a uma geração, desde o carro-biblioteca da Gulbenkian ao processo das Três Marias – não será por acaso que este episódio é aqui invocado, uma vez que poucos meses antes deste livro foi lançada A Desobediente, biografia de Maria Teresa Horta, também assinada por Patrícia Reis. Não será também coincidência que de um bom escutador resulte um bom contador de histórias:

“E eu com os olhos no mar e a caneta na mão, a descobrir a poesia na adolescência, que me salvou (…), a escrevinhar em todo o tipo de papéis, versos simples, tudo deveria ser o mais simples possível. Talvez a minha ingenuidade seja essa procura do que é chão, esquecendo o acessório. As palavras que me cabem no peito são feitas dessa matéria.” (pp. 55-57)

Um dos primeiros episódios que se relatam é de quando tinha 9 anos. Este rapaz conta-nos, num tempo anterior ao da Revolução, como os gémeos do Rocha compunham a paisagem de Sesimbra, à semelhança da Fortaleza de Santiago ou do Farol. O seu pai e o seu tio parecem configurar duas metades dessa paisagem de serra a estender-se sobre o mar, o pai ligado à terra, com a sua 4L, e o tio, com o seu barco, que era marinheiro. Embora o pai não se arrogue ser chamado de pescador, como o seu irmão gémeo, reconhece que é esse o legado familiar, pois são uma família de pescadores:

“Sesimbra também é isso, famílias que se prolongam, que se mantêm agarradas como correntes de ferro de uma âncora.” (p. 43)

Patrícia Reis é uma exímia contadora de histórias, e assim o confirma, neste conto que consegue entrelaçar facto e ficção, romanceando enquanto debita, aqui e ali, pedaços discretos de informação, sem perder o tom narrativo.

Próximo do final, perceber-se-á como este pode ser uma elegia à figura tutelar do pai. Esta é também uma história de amor entre o campo e a cidade:

“A Susana é da cidade. Chegou um dia a Sesimbra para passar um fim-de-semana prolongado; diz, na brincadeira, que o prolongamento foi de tal ordem que ainda não terminou.” (p. 53)

A autora:

Patrícia Reis nasceu em Lisboa, em 1970. Vive numa aldeia perto de Sesimbra. Estudou História e é mestre em Ciência das Religiões. Começou a sua carreira no semanário O Independente, tendo trabalhado posteriormente no Expresso, Público, Marie Claire, Elle e RDP. É autora de vários romances, publicados sob a chancela das Publicações Dom Quixote, e de alguns volumes infanto-juvenis, sendo que a coleção Diário do Micas faz parte do Plano Nacional de Leitura. É editora da revista multipremiada Egoísta, co-apresentadora do podcast Um Género de Conversa e cronista. Escreveu a biografia de Vasco Santana, Maria Antónia Palla, Simone de Oliveira e, em 2024, a de Maria Teresa Horta.

Cascais, de Rita Ferro

Cascais, de Rita Ferro, foi o segundo volume a integrar esta coleção. Este texto centra-se, uma vez mais, num protagonista, em que a prosa tenta unir a contação de uma história de vida com informação factual. António é um jovem recém-licenciado em Economia, apaixonado por Pureza, e está prestes a encontrar-se com ela num daqueles clubes exclusivos da zona.

Corre ao ano de 1965:

“E eu ali, a três anos do Maio de 68 e a quatro da Apollo 11” (p. 31).

Faz sentido que a personagem principal que aqui se toma como um guia, ou uma senha de entrada para Cascais, e o seu universo social, seja um homem, de origens humildes, cujo sentido de inferioridade é forte ao ponto de ser físico:

“sabia-me inteligente e razoavelmente culto; mas era preciso que aquela gente (…) pudesse, soubesse ou quisesse estimar, ao menos, as capacidades de uma pessoa; a maioria não sabia nem se interessava.” (p. 19)

Naquela microsociedade capacidades como a inteligência, a sensibilidade e a intuição não relevam ninguém. Ali o que conta será “a origem e as maneiras, o vocabulário ou o gosto, a casa ou a farpela; tudo coisas que o berço me não facultara e a cuja excelência, honestamente, eu próprio me rendia” (p. 19).

No segundo capítulo, a narrativa na primeira pessoa, na voz de António, passa a uma terceira pessoa. Um narrador omnisciente toma a palavra, e conduz-nos pelo presente e pelo passado da vila de Cascais, situada numa baía a 27 km de Lisboa. Perde-se o tom narrativo neste capítulo, que constitui uma extensa parte do livro, onde se debita diversa informação, de forma concisa, e sem colocar em risco uma leitura fluída e uma prosa que agarra o leitor. Da Cidadela aos Museus, do Paredão ao hipódromo, os vários espaços que embelezam e distinguem a vila são aqui invocados, em largas pinceladas. Ao contar a história da vila, que surge, digamos assim, como uma espécie de “intriga secundária”, não se perde de vista a história de António e Pureza, cujo promissor namoro, infelizmente, é posto em causa por questões de “logística”, isto é, a guerra colonial. Um namoro que durou 2 anos, independentemente da clivagem social, não sobrevive, no entanto, à cisão do Ultramar, apesar das cartas que ainda trocaram…

O amor parece assim resistir às diferenças sociais, económicas, de elite… Mas poderá o amor, sob a forma da plena aceitação, sobreviver ao tempo e retomar o ritmo dos “passeios de barco ou no paredão, os banhos de praia, as idas ao mercado (…), os saltos à Azóia, às queijadas de Sintra, à Praia das Maçãs ou ao mercado de Almoçageme” (p. 61)?

A autora:

Rita Ferro nasceu em Lisboa e tem 68 anos. Estudou Design, especializou-se em Marketing, foi professora de Publicidade Redigida e exerceu funções de direcção e consultoria em diversas empresas.

Iniciou a sua carreira literária em 1990, arriscando um novo tipo de escrita feminina que, tendo obtido um enorme êxito e revolucionado o mercado literário português, conheceu inúmeros seguidores. Criou um estilo e, com ele, um novo género. Hoje, distingue-se por uma técnica de narração mordaz e cativante, de grande versatilidade. Ao longo de mais de trinta anos, escreveu romances, cartas, biografias, crónicas, literatura infantil e até duas peças de teatro. Além de ser uma presença regular na imprensa, na rádio e na televisão, é cronista, jurada literária e de festivais de cinema, e desenvolveu dois cursos inéditos: «Incentivo à Criação Literária» e «Começar a Escrever».

Em 2020, integrou o conselho cultural da Fundação Eça de Queiroz.

Ao seu romance autobiográfico A Menina É Filha de Quem? (2011) foi atribuído o prémio PEN Clube Português de Narrativa.

Setúbal, de Bruno Vieira Amaral

Setúbal, de Bruno Vieira Amaral, é o Livro n.º 3 da Coleção Portugal. O autor confirma-se aqui como dono de uma grande voz, que consegue com destreza unir o ensaio ao documento histórico, a prosa lírica à história. Sendo sabido que Bruno Vieira Amaral escreve por excelência sobre os territórios labirínticos e periféricos da margem sul, aqui desce um pouco mais, conduzindo-nos à “beleza agreste da serra” e ao “sereníssimo mar azul que se oferece à contemplação” (p. 15), nessa descida até à antecâmara do Céu que é Setúbal.

“Sem roteiro ou mapa, o viajante depende da intuição. Sem conhecimento prévio da história do lugar, dos acontecimentos ali ocorridos, (…) é obrigado a uma atenção superior, a apurar os sentidos, porque está sempre a uma esquina de se perder.” (p. 59)

E é assim, a perder-nos, sem um roteiro, sem um plano, que nos deleitamos nesta prosa lírica ensaística. Neste texto viajante não há propriamente um protagonista até porque não representa uma obra de ficção. E é difícil dizer que o narrador seja um cicerone, embora seja uma voz que nos conduz de forma pouco linear, mas com grande segurança, pelos meandros da história e da paisagem desta terra. Em diversas passagens, a voz narrativa assume-se como um “eu”, seja ou não passível de ser confundido com o próprio autor.

“Um dia, há muitos anos, arrastado não sei por que força, vim aqui parar, a esta praia, de onde se vê a serra e parte da cidade. Tinha levado uma velha máquina fotográfica do meu avô e tirei algumas fotografias. Banais, para não dizer pior, são o único registo dessa tarde de setembro” (p. 59).

Para fazer jus ao texto, ressaltam, ao longo das páginas, as belíssimas fotografias de Libório Manuel Silva, algumas a preto e branco, geralmente a cores, onde ressaltam a paisagem, ampla e universal, mas também, aqui e ali, alguns pormenores, como é o caso de um recanto da Igreja do Mosteiro de Jesus. Também acontece, por vezes, sobressair, nalgumas das fotografias, alguma figura solitária, que parece servir de escala à dimensão do cenário circundante. Este pormenor, da figura humana que por vezes surge quase invisível, muito discretamente no cenário fotografado, parece assim condizer, intencionalmente ou não, com as primeiras linhas deste texto:

“Cada cidade, cada lugar, além dos edifícios consagrados, os monumentos de visita obrigatória (…) as paisagens inspiradoras, as figuras ínclitas, algumas eternizadas no bronze e no mármore das estátuas ou homenageadas na toponímia, tem os seus mistérios, as suas zonas de sombra, os seus recantos obscuros, (…) os nomes quase esquecidos de homens e mulheres que marcaram gerações – um pequeno comerciante, um padre contestatário, uma professora severa, um bruxo – e cuja memória se desvaneceu no tempo.” (p. 7)

O autor-narrador destaca aqui a paisagem humana, a lembrar que os lugares e as cidades se fazem de paisagens que irrompem da natureza, mas compõe-se sobretudo das histórias de homens e mulheres que circularam por aquelas mesmas ruas, a fazer história. Um pouco ao jeito de Saramago, valoriza-se aqui a humanidade na forma das “massas anónimas” e das “grandes multidões”, do povo, dos pescadores, dos jornaleiros, até dos acamados e dos inevitáveis bandos de crianças a trotar pelas ruas em alvoroço e alegria contagiante – ou simplesmente enervante.

“Desses, é sabido, não reza a história, não por serem fracos ou não terem nome, mas porque a força era bruta e os nomes vulgares. Tudo o que nas suas vidas era leve e ligeiro (…) desapareceu na voragem do tempo que tudo apaga, na roda trituradora de um quotidiano que tudo destrói.” (p. 9)

Mas de entre o anonimato, em mais do que uma passagem, a narrativa resgata algumas figuras tutelares que se destacam, nomeadamente a personagem de Sebastião da Gama, nascido em 1924, cuja breve existência foi ceifada em 1952, e Frei Agostinho da Cruz – ambos aliás autores de poemas aqui citados.

O autor:

Bruno Vieira Amaral nasceu em 1978. Colabora com a revista Ler, o Expresso e a Rádio Observador. Estreou-se com o ensaio Guia para 50 Personagens da Ficção Portuguesa, em 2013, editado pela Guerra e Paz. O seu primeiro romance, As Primeiras Coisas (Quetzal, 2013), foi distinguido com o Prémio PEN Clube Narrativa, Prémio Literário Fernando Namora, Prémio Time Out e Prémio Literário José Saramago, em 2015. Em 2016, foi nomeado uma das Dez Novas Vozes da Europa (Ten New Voices from Europe), escolha da plataforma Literature Across Frontiers.

O seu segundo romance, Hoje Estarás Comigo no Paraíso (Quetzal, 2017), recebeu o Prémio Tabula Rasa 2016-2017 na categoria de Ficção, e o segundo lugar do Prémio Oceanos 2018. Em 2018, foram reunidos os seus melhores textos dispersos no volume Manobras de Guerrilha e em 2020 publicou o livro de contos Uma Ida ao Motel, galardoado no ano seguinte com o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco / APE. Em 2021, saiu Integrado Marginal, biografia do escritor José Cardoso Pires. Um ano depois, reuniu em O Segundo Coração um conjunto de crónicas sobre o passado e a memória.

Lançou recentemente um novo romance, Toda a gente tem um plano (Quetzal, 2024).

Os direitos dos seus livros foram vendidos para vários países, incluindo Itália, Espanha, Brasil e Hungria.

Lisboa, de João de Melo

Lisboa, do escritor açoriano João de Melo, e um dos meus autores prediletos, é o quarto volume a integrar a Coleção Portugal.

Depois de Sesimbra, por Patrícia Reis, Cascais, por Rita Ferro, e Setúbal, por Bruno Vieira Amaral, este volume dedicado à capital continua na senda de querer desvendar um “Portugal inteiro dentro de um livro”.

No texto de apresentação pode-se ler: “O mesmo horizonte para a ficção e a realidade, em que criatividade literária e riqueza fotográfica mergulham na nossa geografia. Um percurso concelho a concelho, ilha a ilha, escritor a escritor.”

Aquilo em que podemos pensar de imediato é: Porque é que designaram um autor açoriano para esta tarefa?

Logo nas primeiras páginas do livro, em breves textos de carácter claramente narrativo, é imediata a sensação de admiração, de espanto, de revelação patente nos olhos de um menino “na ânsia do primeiro encontro com a cidade do seu destino”, para quem, quando “o navio entrou a singrar Tejo acima”, vê a cidade abrir-se “ainda mais à sua frente, numa aparição progressiva”. Ler estas páginas de Lisboa remete aliás instantaneamente um leitor conhecedor para as primeiras páginas de Gente Feliz com Lágrimas.

É assim, aos olhos de um ilhéu, quase um estrangeirado, que Lisboa se desvela, quando este menino se despede da ilha da sua infância e abraça “a única e numerosa cidade da sua vida”.

Como sempre acontece na belíssima prosa de João de Melo, as palavras sucedem-se em vagas de som e imagem (uma “revelação sonora”), e ressoam como num poema.

“O dia erguera-se desde a margem esquerda do rio e progredia até ao alto dos prédios que se empinavam por ali fora, recortados no céu, uns tão grandes como torres quadradas, outros médios e pequenos na sucessão do que via. Tudo era para ele como a ideia de infinito. Ao invés do que sempre observara na ilha – onde até o mar tinha um limite à vista -, a cidade apresentava-se-lhe como um todo que ia para além do olhar. Nunca compreendera as noções de eternidade e de infinito, nem por obra da fé e da doutrina em que fora educado. Obrigaram-no a crer em ambos, valha a verdade, embora sem os entender. Agora sim: a cidade infinita de ver, e a sua história tão antiga quanto eterna na própria memória.”

Destaque-se neste livro, composto por breves capítulos, o terceiro capítulo, de pendor ensaístico, sobre a relação entre o trabalho do escritor e o do fotógrafo, em que um “explica” e o outro “implica”, na forma como ambos trabalham de forma diferente a “linguagem do olhar”, em que a escrita precisa de se inventar para transcrever a imagem e a foto vive de uma subtileza que vive do instante e do imediato.

O testemunho sobre a capital portuguesa é também inevitavelmente pessoal, pois às idades da cidade correspondem as idades deste homem. Outro tema aqui presente, de forma crítica, é a guerra colonial, e o passado mais negro de Portugal, quando Lisboa era “triste e solitária” sob o céu nublado que o ditador mandara colocar por cima do país.

O autor:

João de Melo nasceu nos Açores, em 1949, e fez os seus estudos no continente. Licenciou-se em Filologia Românica pela Faculdade de Letras de Lisboa e foi professor nos ensinos secundário e superior. Entre 2001 e 2010, desempenhou o cargo de conselheiro cultural na embaixada de Portugal em Madrid.

Autor de mais de vinte livros já publicados (ensaio, antologia, poesia, romance e conto). Recebeu vários prémios literários, nacionais e estrangeiros, e as suas obras foram adaptadas para teatro e televisão, estando traduzidas em Espanha, França, Itália, Holanda, Roménia, Bulgária, Alemanha, Estados Unidos, México e Croácia. O romance Gente Feliz com Lágrimas recebeu os maiores galardões e continua a ser uma referência na sua carreira literária.

Lugar Caído no Crepúsculo (2014) marcou o seu regresso ao romance após um longo interregno.

Foi-lhe atribuído em 2016 o Prémio Vergílio Ferreira, distinguindo a sua carreira literária.

O menino ouviu gritarem repetidamente, mas ainda lá muito ao longe: “Lisboa à vista, Lisboa à vista!”, primeiro uma voz, a seguir vozes e mais vozes de uma gente que já se movia em passo de corrida, e com que alegria, por todo o convés. A notícia entrou nele como um raio de luz, tanto no corpo como nos sentidos, e despertou-lhe ainda mais a atenção para o que se passava lá em cima. A contas com o enjoo marítimo, vinha em estado de náusea contínua, deslembrado de tudo e sem vontade para nada. Ao longo de cinco dias de viagem entre as ilhas e o continente, encolhera-se no beliche, o corpo a apagar-se aos poucos na sua posição de feto, sem comer, só a dormir, sempre a dormir. O anúncio da próxima chegada a Lisboa e a animação das pessoas que com ele vinham a bordo, devem ter-lhe trazido a vida de volta, fazendo com que saísse do estado de abandono em que vinha. A vontade voltou-lhe de repente ao corpo. Já então muitos passageiros corriam em direção à proa. Ouviam-se cada vez mais passos e vozes. Iam em bandos, rindo, sorrindo, cantando, repetindo entre si que aí estava Lisboa por fim à vista, já não tardaria mais do que duas, três horas para que desembarcassem em Alcântara.

E então o menino decidiu deslizar do alto do beliche para o chão e pôr-se a andar para fora do camarote. Sentiu logo uma vertigem, e teve de segurar-se com as duas mãos à porta que dava para o corredor. Azamboado, ainda cambaleou antes de começar a subir as escadas de acesso à amurada do navio. Olhou para cima, o céu cristalino, o sol aceso na serenidade do dia. Chamou a si uma nova reserva de energia e de coragem sobre o marasmo da cabeça, já que ainda lhe faltavam as forças, que o haviam abandonado, para se manter de pé e trepar até à superfície, vencendo um a um os degraus de acesso pelo interior do navio. Fez por suster dentro de si o defluxo e equilibrar-se no chão que vibrava e estremecia sob os seus pés. Chegado por fim ao convés, viu-se de repente livre de todo o mal. Chegou-lhe o mesmo ímpeto de correr como os outros, de ir no encalço deles, na ânsia do primeiro encontro com a cidade do seu destino.

Assim que o navio entrou a singrar Tejo acima, a cidade abriu-se ainda mais à sua frente, numa aparição progressiva. Essa era certamente a maior de todas as portas de entrada em Lisboa para quem chegava por via marítima. Haveria outras portas, bem certo que sim, e ele não tardaria a querer ir descobri-las, quando já estivesse em terra e nela ficasse a viver e a estudar. E que hora bendita essa em que lhe cessaram de vez as vertigens e indisposições da viagem e ele se reconciliou com a vida. A sua ainda pequena, mas já deslumbrada e feliz existência futura. Animou-se-lhe o corpo ante o esplendor da manhã a raiar sobre praças, ruas, igrejas, edifícios históricos e casario a perder de vista. O dia erguera-se desde a margem esquerda do rio e progredia até ao alto dos prédios que se empinavam por ali fora, recortados no céu, uns tão grandes como torres quadradas, outros médios e pequenos na sucessão do que via. Tudo era para ele como a ideia de infinito. Ao invés do que sempre observara na ilha – onde até o mar tinha um limite à vista -, a cidade apresentava-se-lhe como um todo que ia para além do olhar. Nunca compreendera as noções de eternidade e de infinito, nem por obra da fé e da doutrina em que fora educado. Obrigaram-no a crer em ambos, valha a verdade, embora sem os entender. Agora sim: a cidade infinita de ver, e a sua história tão antiga quanto eterna na própria memória.

Ouvira dizer que tinham vindo a bordo, trazidos por uma lancha, os pilotos da barra, a fim de guiarem o navio desde a foz do rio até à doca de acostagem e ao cais de desembarque. Talvez por isso, o ruído das máquinas afrouxara também, a ponto de se lhe apagar do ouvido. O navio já mal balouça, só estremece, não se afunda como antes nos movimentos e nas batidas da água ao rasgar-se nas suas investidas contra o casco.

Ei-la, a cidade sobre o rio. Agora toda à vista.

Leia também: Rachel Cusk: Escrever(-se) em contraluz