Veio a Portugal apresentar as mais recentes obras realizadas a partir de “O Primo Basílio” e “A Relíquia”, de Eça de Queirós. Foi na sua Casa das Histórias, em Cascais, onde nos falou de uma vida longa reconquistada pela memória. Como companhia Luísa, a amante do primo Basílio, transformada em boneca de pano. “É triste, não é? A história da Luísa é muito triste”, pergunta e afirma, meio a medo.

Paula Rego, 81 anos, não deixou ainda de ser a menina de todos os medos nem a mulher que pinta para os exorcizar tanto no presente como no passado. Filha única, teve uma infância de ouro, entre o Estoril, Lisboa e a Ericeira. Com pais liberais da alta burguesia, recebeu uma educação sem máculas, primeiro, mas por muito pouco tempo, numa escola primária, depois em casa com a tutora D. Violeta, que a marcaria para sempre com a rigidez e a frieza de uma professora aterradora, e mais tarde na feliz St. Julian’s.

Em 1952 partiu para Londres, onde estudou Etiqueta e Belas-Artes e por onde se deixou ficar praticamente o resto da vida, com estadias quase pontuais em Portugal, sobretudo dos anos 60 a meados da década de 70, por alturas do pré e pós-25 de Abril. Mãe de três filhos — Caroline, Nick e Victoria Willing —, apaixonou-se pelo pai das crianças ainda jovem. Era o pintor um homem casado e professor na sua escola de artes.

Dona de uma obra artística mais do que consistente, é a mais internacional dos artistas portugueses e a mais bem cotada. Não é raro ver-se um quadro seu ser leiloado por 600 ou 700 mil euros. Aquele seu mundo animal, grotesco e tão doméstico, onde a força de cada figura está em todos os traços, do rosto ao mais pequeno músculo, foi evoluindo por um mar tortuoso de fantasia e imaginário genuínos, nunca disfarçado pela serenidade. Aquela que Paula Rego nunca teve. Nem tem.

Quando vem a Portugal, do que é que se lembra?

De tanta coisa. Tenho tantas memórias de Portugal, montes… Lembro-me da minha família. Todos morreram: a minha mãe, o meu pai, a minha avó… e o meu avô, que eu adorava. Fez-me uma casa na Ericeira. Tinha lá uma casa tão bonita, mas tão bonita… Gostava muito de ir para lá. Era uma moradia. A minha avó vivia lá quase sempre, mas tinha uma casa em Lisboa, também, na Rua Damasceno Monteiro.

Foi aí que viveu em pequena com a sua avó?

Exatamente. Os meus pais foram para Inglaterra muito cedo, e eu fiquei cá com ela. Teria um ano e meio, ou isso, e gostava muito de brincar com as galinhas no quintal, onde também havia patos e tantos outros animais.

Ainda se lembra muito bem de tudo isso?

Muito, muito bem. O porco que se ligava à corrente e grunhia até morrer… Também me lembro bem da minha quinta na Ericeira, que o meu avô me deu, como já disse. Foi de lá que o rei de Portugal D. Manuel II foi a remar até um barco que depois o levou até Gibraltar. A seguir, um barco inglês foi buscá-lo a Gibraltar para o levar para Twickenham, perto de Londres. Eu fui lá ver a casa do rei.

E as histórias que a sua tia lhe contava, também se lembra delas?

A minha tia Ludgera contava-me histórias todos os dias, e de um dia passava para o outro e continuava, tal e qual como na televisão, com as mesmas personagens, que viviam comigo durante uma semana ou mais.

Foram essas as histórias que começou por desenhar quando era criança ou não?

Não. Eu desenhava pessoas.

Como é que surge o seu fascínio pelo desenho?

Foi normal e natural em mim. Comecei a desenhar muito novinha, aos 4 anos já desenhava. Mais tarde, fiz um retrato da minha avó e escrevi “minha avó”. Tinha então 9 anos. Estava parecida. Tinha patos, ela andava sempre com pintainhos nos bolsos, muitos dos animais que tínhamos na quinta, coelhos, gansos…

Que é no fundo aquilo que vemos de forma mais grotesca desenhado nos seus quadros…

É isso. Está lá tudo.

Gosta de ouvir as histórias das outras pessoas?

Sim, sempre gostei e sempre me contaram muitas histórias. Gostava também das histórias da coleção da Carochinha, eram bonitas. Tinha a coleção toda e ainda possuo alguns exemplares. Depois, a seguir a isso, era a coleção da Condessa de Ségur. Ia para a papelaria à espera que chegasse o livro. E ainda gostava da Dona Redonda e da Formiga Rabiga. “Eu sou a Formiga Rabiga, entro-te lá dentro e furo-te a barriga…”

Queria ser pintora, uma artista?

Ai, não, eu nem sabia o que era ser artista. Mas, por acaso, quando era miúda, havia um pintor que me estava a fazer o retrato, Monsieur Lemerce. Ele estava a pintar-me e eu a olhar para ele e só pensava assim. “Ai, eu sou capaz de fazer melhor!” Aquilo era um retrato impressionista…

Na sua obra há um fascínio não só pela história mas também pela transformação da história. Como é que evolui esse processo criativo?

Nos quadros é que a gente vê qual é a história. Partimos para eles com a história que conhecemos e depois acontece sempre qualquer coisa que nos faz mudá-la. É um processo extraordinário que ainda hoje me espanta. Como é que foi possível? O que é que me passou pela cabeça? Por exemplo, há uma coisa que nunca percebi. Uma vez fiz um quadro, há muitos, muitos, muitos anos, que era o “Salazar a Vomitar a Pátria” [1960]. Era uma obra mais abstrata do que as que pinto normalmente, uma bola, umas pernas e um vómito. Depois de o fazer comecei a ter uma pena do Salazar, veja lá, que coisa tão estúpida! Ele era um homem terrível, mas comecei a ter pena dele. Quando acabei o quadro fiquei espantada com o que tinha feito, com a maneira como tinha desenhado aquele homem terrível. Os quadros chegam a surpreender-me.

O que significou o 25 de Abril para si?

Significou a alegria de já não haver a ditadura.

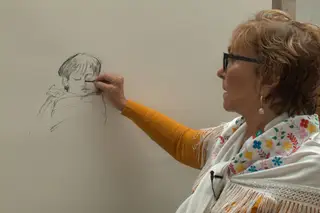

Como no quadro de Salazar, desenha sempre primeiro?

Sim. Exceto nas óperas. Nas óperas faço os desenhos com um pincel. Mas normalmente faço desenhos assim a olhar para si. Faço desenhos da sua cara.

Quando os seus filhos eram pequenos também lhes contava histórias?

Contava, então não contava…

E recriava-as na tela?

Não. As histórias que contava às crianças eram diferentes. Não lhes contava as histórias que me inspiravam a pintar, como os contos tradicionais portugueses. Essas não são histórias para crianças. São histórias para adultos. Eu própria nunca as ouvi em criança. Fui lê-las depois. A Fundação Calouste Gulbenkian deu-me uma bolsa para ir estudar para a British Library. Fui para lá ler contos de fadas de todo o mundo. Li as histórias da Itália, da Suíça, de França, que são completamente diferentes, li as histórias de Inglaterra, que não têm interesse nenhum, são todas sobre batalhas e coisas assim, e li as portuguesas, que são as mais extraordinárias.

Mas já as tinha descoberto antes.

Sim. Já tinha comprado os contos do Leite de Vasconcelos.

O que mais a atrai nesses contos?

A crueldade. É verdade, a crueldade. Apesar de o mundo não ser só feito de crueldade, eu sei.

“As mulheres ainda são segunda classe. Mesmo com as conquistas que se fizeram e as facilidades da vida contemporânea”

A crueldade para com as mulheres é o seu grande empenhamento político enquanto artista…

Sim. As mulheres ainda são segunda classe. Mesmo com todas as conquistas que se fizeram e as facilidades da vida contemporânea.

Essa condição feminina foi sempre a sua grande preocupação. Será por ser mulher?

Claro. Nós temos de nos defender.

O que é que a preocupa hoje na vida das mulheres?

Continuo a preocupar-me com o aborto, que é uma questão muito, muito importante. Devia ser legal e ponto final. Fiz imensos quadros aquando do referendo sobre o aborto em Portugal para que as pessoas abrissem os olhos e fossem votar. Fiquei desiludida quando não votaram. Foi preciso uma segunda vez. Custou-me muito que tenha tardado tanto. Além disso, preocupa-me a mutilação genital. As pessoas costumam referir-se a ela como um costume local em África, que é lá longe e que tem a ver com as gentes de lá. Mas não é assim. Vêm pessoas para Inglaterra, por exemplo, fazerem isso às meninas que lá vivem. São as próprias mães e avós que mutilam as suas meninas. As coisas correm mal e têm de ser tratadas nos hospitais. E vá lá que a National Health as trata… Apesar de que quando lá chegam já estão bastante estragadas…

As mulheres árabes e a opressão que sofrem também a preocupam?

Sem dúvida. Preocupam-me, mas acho que essa opressão, que vai da maneira de vestir ao comportamento social e privado delas, não é tão grave como a mutilação genital. Cabe na cabeça de alguém que se deve deixar cortar as vaginas às mulheres… No entanto, tapar-lhes a cara também não é nada bom, porque as impede de terem uma identidade. É como a violência doméstica em Portugal. É um horror, pelo menos era.

As mulheres inglesas têm mais e melhores condições de vida?

Pelo menos têm e tiveram sempre mais liberdade do que a gente tinha. Antigamente, no tempo de Salazar, em Portugal ninguém tinha liberdade.

Por isso é que o seu pai a mandou para Inglaterra?

Pois. O meu pai mandou-me ir. Disse-me: “Tens de sair deste país. Não é país para mulheres.” Eu era uma miúda. Não liguei nada, não sabia do que é que ele estava a falar. Mas quando acabei a escola inglesa, na St. Julian’s, fui mesmo para Inglaterra. Fui para uma escola, mas uma escola muito chata. Era para onde mandavam as debutantes que aprendiam a andar direitas com um livro na cabeça, aprendiam a jogar ténis… as coisas que se faziam na corte. Era uma escola feminina, não havia professores homens, nem rapazes, nem nada. Mas havia meninas gregas, muitas raparigas estrangeiras, que ficavam tristes e que tinham saudades da terra. Eu nunca tinha saudades da terra, de Portugal. Tinha era fome. Eles davam uma comida muito bera, e eu ia para a cozinha depois das refeições e comia os restos todos dos pratos das outras. E finalmente fiquei uma bucha, com um rabo enorme. Os meus pais foram ver-me, e a minha mãe não me conheceu e disse-me: “Ó Maria Paula, o que é isso de estar tão gorda? Agora vai fazer já uma dieta.” Fui com eles para Paris e ela não me deixava comer nada. Só o meu pai é que me dava um copinho de champanhe para eu beber…

E quando apareceu grávida, qual foi a reação dos seus pais?

O pai dos meus filhos era casado. Um dia, estava eu sozinha em casa, ele telefonou-me. Disse-me: “Olha, vou voltar para a minha mulher. Já não te vejo mais”. Fiquei passada. Ele sabia que eu estava grávida. Então telefonei ao meu pai a contar-lhe. Ele respondeu-me: “Não te importes. Estou aí daqui a dois dias.”

Era um grande pai.

Era um grande pai, sim. Era um pai fantástico. E, de facto, dois dias depois estava em Londres. Foi ter comigo e fomos os dois ao Soho beber Coca-Cola. E falar, falar, falar. Depois voltámos para baixo, para Portugal, de carro, a comer bem, muito contentes os dois. A ouvir ópera. Viemos para casa e pronto. Depois tudo se resolveu e viemos a casar [1959].

Victor Willing era o amor da sua vida?

Era. Foi uma paixão de doidos. Era uma pessoa extraordinária, intelectualmente muito inteligente.

Estimulava-a artisticamente?

Estimulava, mas mais do que isso ajudava-me. Ele morreu de esclerose múltipla [1988], que é uma coisa horrível, ficou paralítico na cama, sem poder andar. Mas eu tratei dele sempre. Estava ele na cama e eu trazia-lhe os quadros para lhe mostrar. Pendurava-os na parede à frente dele, e ele dizia o que achava. “As figuras estão muito bem, a encenação também está muito bem, mas as mobílias que estão à volta são uma porcaria. Pinta isso tudo de novo!” E eu ia pintar.

Seguia os conselhos que ele lhe dava.

Fazia exatamente o que ele me dizia, e ficava bem.

Conheceu-o na Slade School of Arts. Quando é que começou a frequentar a escola?

Fui para lá depois de ter viajado com os meus pais por Paris. Finalmente! Aprendi lá muito. Aprendi a desenhar realmente como deve ser, que era o que mais gostava de fazer. Eu sabia desenhar, mas não tinha a técnica desenvolvida para medir distâncias, volumes, dimensões, aquelas coisas clássicas…

Como foram esses anos?

Foram bastante interessantes. Fiquei impressionada com as conversas dos alunos, que falavam sobre arte de uma maneira que eu não conhecia, interessados nas tonalidades e nas perspetivas, que ainda agora me custam tanto a fazer. Conversas muito sérias, e com razão. Mas durante todo o tempo que lá estive fazia o que queria… eram muito tolerantes. Fui bastante influenciada pela Diana Cumming, que fazia uns quadros maravilhosos e ganhava sempre o prémio. O meu tutor, William Townsend, foi sempre muito positivo com o meu trabalho, encorajou-me imenso. Acabei por ganhar o prémio também.

“Um dos meus professores tentou tornar-me uma artista abstrata. Mas eu não sabia o que isso queria dizer”

A pintura figurativa foi sempre o seu universo. Como é que ela surge e porque nunca a abandona?

Não sei fazer outra coisa nem quero. É mais fácil contar historias com figuras… Até quando fazia colagens eram figuras à mesma, mas eram cortadas agressivamente. Quando era estudante na Slade School, um dos professores, Victor Passmore, que tinha desistido de pintar com figuras, tentou tornar-me uma artista abstrata. Ele disse: “Isso já não se faz, é uma vergonha.” Ele estava a fazer círculos e rodas e gatafunhos. Mas eu não sabia o que isso queria dizer e continuei a fazer o que podia da minha maneira.

Porque existe um hiato na sua produção artística entre o final dos anos 60 e a década de 80?

Nunca parei de trabalhar, mas o mundo das artes mudou para a arte pop. Continuei com as colagens, mas já não as cortava tanto e tinham uma linha mais dura. Mas também fiz muitos desenhos. Estava em Portugal e desenhei casas portuguesas com cães lá dentro. Desenhei a casa da minha tia. Foram tempos difíceis. Estávamos sempre a ouvir a rádio. Tempos ansiosos, sem dinheiro.

Saiu de Portugal por causa dos problemas financeiros que teve devido à falência da fábrica do seu pai ou teria ficado se isso não tivesse acontecido?

Não teria ficado. O meu marido também estava a piorar e tinha de voltar para Londres. Nós tínhamos lá casa. Sempre consegui trabalhar melhor em Londres. Em Londres era mais fácil lembrar-me e pintar Portugal do que fazê-lo cá, a viver no próprio país. Tivemos de vender a quinta e já não tinha a minha adega, onde era o nosso ateliê. Sem a quinta, até os verões mudaram. O Estoril não era como a Ericeira.

O que lhe deu Londres a mais para poder pintar que Portugal não lhe permitiu?

Liberdade.

Porque é que diz que tem medo?

Porque tenho medo de tudo. E tenho medo de tudo desde pequenina. Tenho medo do escuro.

Mas quando pinta não tem medo?

Não, porque se ponho na tela já não me mete medo. Pode é meter medo aos outros… [risos]. Também pinto para fazer troça das pessoas, pessoas de quem a gente não gosta nada, como as professoras e isso…

Ficou bastante marcada pela sua professora lá de casa, a D. Violeta.

Exatamente [sussurra], mas já morreu. Que o diabo seja surdo, cego e mudo! [bate três vezes na madeira]

Acredita no diabo, no bem e no mal, em deus…?

Sim. Então não existem? São tudo histórias, eu acho, mas o mundo é feito de histórias. Por isso, está claro que o diabo e deus existem, cada um à sua maneira.

Quando vai para o ateliê trabalhar já sabe o que vai fazer ou ainda vai procurar inspiração?

Já sei o que quero fazer. Está tudo na minha cabeça. Trabalho com a Lila [Nunes] há 35 anos, e ela também já sabe muito bem o que eu quero, portanto, nesse aspeto, as coisas estão-me facilitadas. É mais fácil trabalhar assim, com gente que já sabe o que queremos.

A Lila, a sua modelo preferida, sabe fazer tudo o que quer que ela faça?

Sim. Sabe fazer tudo muito bem. Os passarocos e as mulheres… Faz mulheres fantásticas. Sabe muito bem fazer caras, temos lá um tabuleiro cheio de caras, máscaras, quero dizer…

Contínua a fazer a rotina diária de ir para o ateliê?

Pois, está claro. Vou de manhã e fico até à noite. Regresso a casa por volta das seis e meia ou sete horas. Só não faço esse exercício de disciplina que é tão necessário no meu trabalho quando vou às inaugurações da National Gallery ou assim.

Precisa sempre de estar a desenhar?

Preciso de muito tempo. Preciso de saber como se faz, como pinto o desenho a pastel ou com o acrílico. Agora tenho usado as duas coisas juntas, é verdade. Foram uns quadros há pouco tempo para Hong Kong já com esta técnica. Faço os bichos a pastel e as árvores e as coisas mais fininhas a acrílico.

“As galinhas, os homens e as mulheres vão todos para a cama. Somos todos animais. Eu só pinto o mundo como ele é”

Porque é que há sempre essa ligação entre as mulheres, os bichos e os homens?

Essa ligação existe em toda a parte, em todo o mundo. Come-se carne, come-se galinha, come-se peixe… As galinhas, os homens e as mulheres vão todos para a cama, ou não vão, beijam-se ou dão estaladas. Temos a mesma natureza, e aí há de tudo. Somos todos animais. Amamos e odiamos, não há diferenças. Eu só pinto isso. O mundo como ele é.

O que está a fazer de novo?

Gosto muito da Hélia Correia. Ela tem um livro que se chama “Bastardia”, que eu já fiz. Já ilustrei, digamos assim. Gostava imenso de a conhecer a ela. É extraordinária a escrever, a forma como ela escolhe as palavras, a descrição do ambiente, tudo. Ela é muito especial, única. Acho eu.

Como a Paula também é única?

Oh! Eu só faço bonecos, ela escreve as histórias.

Porque é que lhes chama bonecos?

Porque é despretensioso, não é? Quando a gente é pequenina faz bonecos, não faz desenhos.

Mas agora já cresceu!

Tem razão. Agora já cresci, faço desenhos. E faço bem os desenhos, mesmo assim.

É feliz?

Sou. Sim, sou mais ou menos, mas tenho medo.

Volta sempre ao medo. Gostava de compreender esse medo um bocadinho melhor…

Também eu.

É medo de fazer mal alguma coisa, é medo que lhe façam mal a si?

É medo. O Alberto Lacerda, o poeta, que era muito meu amigo, dizia que eu dava cara ao medo.

E teria razão. É muito isso que vemos nos seus quadros, por vezes tão aterradores…

Pois é. É por isso que quando desenho, e corre bem, fico aliviada. E gosto de trabalhar com a Lila…

Gosta muito de trabalhar com modelos. Ouvi dizer que as suas netas também a ajudam…

É verdade, também me ajudam. Pousam, põem-se em posições que eu escolho e ficam ali. Eu conto-lhes a história e depois elas compreendem melhor o que fazer.

Gosta de controlar todo o processo da criação artística ou deixa que as coisas fluam?

Eu, controlar, controlo tudo. Se tenho uma história para fazer, tem de sair essa história. Às vezes muda enquanto estou a pintar, como já disse, mas também é por minha vontade.

Acompanha a evolução do mercado da arte? As vendas e os preços que as suas obras alcançam são importantes para si?

São, claro. Passei muitos anos sem conseguir vender os meus quadros, sem os mostrar… Anos de ansiedade. Em Londres, foi só nos anos 80 que comecei a vender. Alguns desses quadros aparecem agora em leilões de vez em quando.

Há obras perfeitas?

Não.

Pinta em acrílico e em pastel. E a óleo?

Detesto. Agora há um óleo novo que se mistura com água, veja lá.

Já experimentou?

Já. E correu bem. Mas ainda não acabei.

Também já tem uma mão treinada.

A mão é outra coisa. É a mão que faz as linhas do desenho, a mão e o olho… E a cabeça, claro está, onde arquivo os livros que leio e releio umas seis vezes, até que a história me deixe desenhá-la… A minha vida são histórias!

Artigo originalmente publicado na edição do EXPRESSO de 4 julho 2016

- Texto: Expresso, jornal parceiro do POSTAL