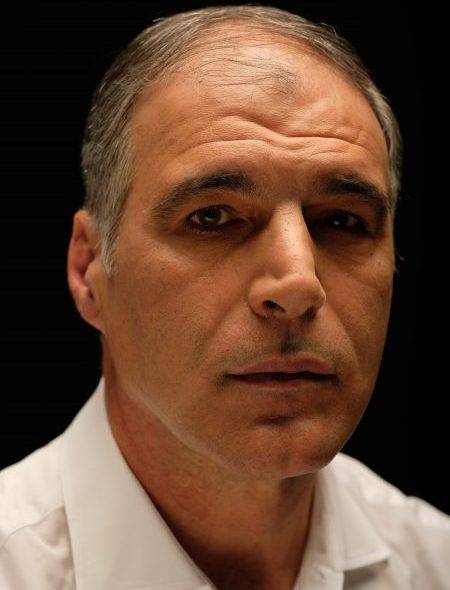

Rodrigo Guedes de Carvalho, nascido em 1963 no Porto, é uma presença assídua na vida de muitos portugueses, como apresentador do telejornal das 20 horas na SIC, mas é bom lembrar que já escrevia antes de se tornar conhecido como pivô e nos entrar pela casa dentro. Escreveu ainda argumentos cinematográficos, como Coisa Ruim, filme realizado pelo irmão Tiago Guedes, e um guião para teatro. Pertenceu à direcção de informação da SIC entre 2007 e 2016, interregno em que suspendeu a sua paixão pela escrita. Dez anos depois do seu anterior romance, Canário, Rodrigo Guedes de Carvalho regressa à ficção, com O Pianista de Hotel, o seu quinto romance, publicado em Maio de 2017 pela Dom Quixote, e que soma já várias edições.

Apesar da frase colocada em epígrafe do livro, «Boy meets girl», apresentada como «Ideia de Hitchcok para um filme», nestas páginas não se toca nenhuma melodia de amor nem nenhum ambiente de fundo como música de hotel ou de elevador. A melancolia é aliás o tom dominante.

Vivem ambos na mesma cidade, o que começa a aproximar-se mais das comédias românticas de Woody Allen, pois imagina o leitor uma série de peripécias e encontros que os irão aproximar. Mas o narrador vai apenas e sucessivamente apontando as várias ocasiões em que se frustrou um encontro entre Maria Luísa e Luís Gustavo, os dois protagonistas centrais da história, que aliás partilham um nome próprio comum: «Luís Gustavo ainda não sabe, mas irão jantar no restaurante onde Maria Luísa trabalha.» (p. 183). Mas nem essa afinidade do nome os salva dos recorrentes desencontros. Os capítulos são normalmente alternados, centrados em torno de cada uma destas personagens, e os episódios são muitas vezes apresentados na sua simultaneidade, como se pode ler logo no segundo capítulo: «Sensivelmente à mesma hora, num outro ponto da cidade, mas afinal tão parecido.» (p. 25). Esta técnica narrativa aproxima aliás a prosa do autor da escrita de argumento.

Maria Luísa e Luís Gustavo partilham também a condição de orfandade, pois se ele foi abandonado pela mãe, logo após o parto, ela perdeu a mãe quando tinha dezasseis anos. Apesar da superlativa beleza de Maria Luísa, que o narrador por pudor e respeito se esquiva a descrever com exactidão para não a surpreendermos à saída do duche, invejada pela mãe que se sente traída quando o seu parceiro tenta violar a filha, embora possamos presenciar em vários momentos como outros se viram para olhar o corpo magnífico de Maria Luísa, apesar de até uma médica colocar em risco a sua carreira para poder chegar a esta jovem empregada de mesa num restaurante, apesar do refrão que perpassa no romance «O nosso corpo chega sempre aos outros antes de nós», a solidão de Maria Luísa permanece e nada a parece resgatar da monotonia. Maria Luísa vê-se mesmo incapacitada de amar a cínica tia, o único familiar que lhe resta e que a nomeará sua herdeira. Podemos remeter-nos, uma vez mais, para as frases em epígrafe do romance e que dão o tom da narrativa, neste caso um excerto da letra da música ‘Eleanor Rigby’ dos The Beatles: «Ah, look at all the lonely people».

À solidão junta-se um sentimento de frustração ou de insatisfação, pois todas as personagens se sentem aquém das suas possibilidades e desejos: Maria Luísa não pôde prosseguir os estudos, Luís Gustavo queria ser médico mas ficou-se pela profissão de enfermeiro, o cirurgião Paulo Gouveia sente-se cansado da sua carreira, a mãe de Maria Luísa, «segunda secretária de um subsecretário» aspirava a mais mesmo que para isso usasse o corpo (ao contrário da filha, que nem se apercebe do corpo que tem), Saul Samuel que passou a vida como bailarino numa discoteca gay até que se cansa, mas sem saber o que fazer depois. A morte, que aparece transfigurada ou personificada logo no primeiro capítulo, quando Maria Luísa tem a visão do fantasma da mãe, é o desfecho que precipita uma série de desencontros afectivos, como se as personagens apenas se dispusessem a querer tocar os seus entes queridos quando confrontadas com a inevitável realidade da sua ausência, o que leva, por exemplo, Pedro Gouveia a transferir o seu amor pela filha para o enfermeiro Luís Gustavo. Ou o acto falhado do amor que Saul Samuel alimenta por Rui Begonha, que ao deixar desabrochar a sua homossexualidade nos seus breves encontros com Saul Samuel acaba por depois se fixar num outro homem, apesar de ser Saul Samuel a vítima da fúria física dos filhos, quando descobrem da homossexualidade do pai. Ou a mãe de Luís Gustavo que carrega o peso da culpa de ter abandonado o filho mas nem sabe o quão próximos estão nem o procura.

Existem duas descrições de actos ou (des)encontros sexuais, mas estes são tão bruscos e violentos que parecem apenas corroborar a solidão como condição humana inviolável e o sexo como choque de corpos e vontades onde há pouco espaço para uma comunhão. A cena em que Rui Begonha tenta sexo anal com a mulher nada tem de desejo ou de paixão, pois é exclusivamente dominada pelo desespero, uma vez que ele é movido pela descoberta desconcertante de que se sente atraído por homens, enquanto ela se submete para tentar salvar o casamento. A outra cena entre Maria Luísa e Saul Samuel, dois melhores amigos, ou companheiros de jornada que tentam amenizar a solidão na companhia um do outro, acabam por se atirar um ao outro num impulso de fome de contacto físico, apesar de Maria Luísa estar perfeitamente ciente da homossexualidade de Saul Samuel.

Uma escrita que respira vitalidade

A escrita de Rodrigo Guedes de Carvalho respira vitalidade. O autor não teme inovar e verter a sua prosa narrativa segundo uma plasticidade muito própria, onde desconstrói convenções de pontuação ou de apresentação gráfica. A linguagem no romance, muitas vezes crua e gráfica, pode chocar mas a verdade é que o autor procura retratar a realidade como ele a vê e como tantas vezes ele próprio no-la apresenta nesses estilhaços que enchem as telas dos nossos televisores. Por isso, se a linguagem muitas vezes gráfica é apenas espelho da realidade linguística, tentando aproximar-se do modo como as pessoas realmente falam, se a prosa é crua e directa, a melancolia ou pessimismo que dominam o romance podem também ser um desassombro face à realidade. O autor parece tomar posição contra o cor-de-rosa das histórias de amor e o tom delicodoce que invade as manhãs de televisão com programas genéricos que acompanham uma larga camada da população: «Vê por vezes, sobretudo em programas de televisão, que há nesta altura inúmeros especialistas em decifrar sentimentos e apontar soluções, tão seguros e confiantes que a gente se sente logo segura e confiante ao ouvi-los.» (p. 105). O narrador adopta um tom muitas vezes crítico ou até moralizador: «Imaginemos, os que de nós ainda conseguirem esse prodígio de memória, o que é crescer, num período que é só incertezas, com a certeza de que o mundo já nos tirou a fotografia.» (p. 38).

Voltamos às epígrafes, desta vez uma citação de Shakespeare: «O homem que não é sensível à música,/Que não se comove com a harmonia dos doces sons,/Nasceu para as traições, os ardis, os roubos;/ Os movimentos do seu espírito são surdos como a noite».

Pode ler-se a certa altura que a televisão «faz companhia às pessoas que vivem sozinhas» (p. 416). Mas só a música parece ter o condão de matar a solidão das pessoas, como acontece com o pianista de hotel ou o artista de rua que faz Maria Luísa parar e escutar. Porque «a música, a arte, é a única coisa do mundo que pode ser bela sendo triste.» (p.424). E apesar de o ruído e o som, próprios de uma grande cidade, estarem sempre presentes desde as primeiras linhas, é a música que surge como bálsamo, apesar de muitas vezes mal darmos por ela ou pelos artistas que no-la trazem, o que leva, por exemplo, a que Luís Gustavo e o médico Pedro Gouveia sejam tocados pelo pianista de hotel, e saberem ler os seus estados de alma pelas músicas que toca, enquanto os outros clientes do bar do hotel parecem nem dar por ele. A música assemelha-se assim ao ritmo da nossa pulsação, ao tempo da nossa respiração, como algo que nos revela continuarmos vivos: «a sensação de conforto, digam o que disserem, está muito dependente do bater do coração» (p. 110). E mesmo que esta seja uma “anti-história de amor”, apesar de se poder ler algures que «os escritores não têm de sentir nada, ou querer significar nada, têm é de escrever» (p. 391), Rodrigo Guedes de Carvalho deixa-nos uma intrigante e inquietante narrativa, mesmo que no ‘último capítulo’, e note-se o fatalismo, se confirme o permanente desencontro do não-par amoroso, uma narrativa híbrida como a melódica onde o pungente convive com o belo, e onde tal como o teclado do piano ou a melódica que requer sopro, o instrumento nunca toca sozinho, como uma obra que só ganha som quando lida. Mas se um artista de rua quando toca, toca para si mesmo, será que um escritor quando escreve, escreve apenas para si? Ou pretende tocar outros, mesmo os mais desatentos e os mais embrutecidos?

(Artigo publicado na edição papel do Caderno Cultura.Sul de Novembro)